9月14日-9月16日,文化部2021内地与港澳文化和旅游交流重点交流项目 “2021内地与澳门陶艺、绘画、音乐及戏曲文艺交流展暨学术研讨会”在澳门科技大学隆重举行,本次活动由中国艺术研究院、澳门科技大学、澳门画院联合主办,中国艺术研究院文学艺术院、澳门科技大学人文艺术学院承办,文化艺术出版社有限公司协办。

三天的时间内,活动丰富。展览、艺术分享会、音乐会、学术研讨会等形式丰富了校园文化。中国艺术研究院的艺术家倾心助力把学院师生的空前热情将活动推向高潮。

9月16日上午,学术研讨会在大学R座104举行。中国艺术研究院艺术创作院院长朱乐耕以及高振宇、夏冰、吉丽丽、孟丽、王霄、刘蕾、王礼、张爱玲等中国艺术研究院艺术家以及澳科大人文艺术学院课程主任黄光辉副教授、顾跃副教授、刘鹏助理教授、张曦之助理教授等学院师生代表出席座谈会,研讨会由朱乐耕院长和黄光辉课程主任共同主持,与会专家就陶艺、绘画、音乐、戏曲等领域进行深入探讨。

研讨会现场

中国艺术研究院艺术创作院朱乐耕院长表示,中国艺术研究院是中国艺术界一流的研究机构,在艺术教育方面也有丰富的经验和资源,澳科大是两岸四地知名高校,师资力量雄厚,和内地的文化艺术领域交流也非常频繁,院校合作不但会开阔师生的艺术视野,更将两地的文化艺术思维碰撞产生新的启迪。澳科大人文艺术学院黄光辉课程主任表示活动期间展览、讲座、音乐会都精彩纷呈,本次交流还有澳门画院和当地艺术家、澳科大师生的积极参与,是对师生感受艺术魅力的绝佳机会,

中国艺术研究院高振宇研究员谈到这是第二次来到澳科大,师生的好学求知让他留下了深刻的印象。在艺术分享中也向师生们介绍了自己“让泥土内在的生命力来创作”的创作思路,当代艺术作品如何融入。

青年油画家孟丽老师表示之前来过澳门做个展,非常喜欢澳门,从艺术作品中感受到当地的历史和文化脉络。在和科大师生分享自己学习创作经历,可以感受到师生的文化艺术领域的水准和高度,特别是对于油画的见解很有特点和思考。

国家一级美术师、重彩工笔画家张爱玲老师谈到中国重彩工笔划在澳门还是比较少见,所以在分享中,就着重想让师生了解重彩工笔的历史和技法。

中国画画家夏冰老师表示自己的创作目标是且做且磨,期待大美。

青年版画家王霄老师表示澳科大的艺术化形式非常国际化,展览更是多元和立体,带给人深刻的思考。本次活动,陶艺和绘画、音乐、戏曲进行碰撞,达到天人合一的境界,让她有了更多的思考。浮水印版画很古老,但是在现代艺术家的表现中,又很有意境和表达。

青年表演艺术家刘蕾老师表示澳科大对她的印象很深刻,她在音乐会的选取上,专门考虑到师生的情况,选曲和到形式上的表达有更深刻的表达,达到大家都能喜欢的效果。

青年表演艺术家吉颖颖表示她正在主要做古诗词的古曲演唱工作,艺术上讲究大象无形,越是不断的碰撞,不断的有新的收获,引起观众共鸣。

青年表演艺术家王礼表示在中国音乐学院读书期间就来过澳门,对这座城市印象非常好,这次来澳科大,带来了古乐器阮琴的演奏表演,也给师生普及阮乐器的知识,来澳科大表演过程中,也和二胡演奏家刘蕾老师相互磨合探索,可以说这次澳科大之行,也是探索之行。

人文艺术学院顾顾跃副教授表示中国艺术研究院作为最高艺术研究机构,底蕴深厚,资源深厚,希望师生多感悟多思考多学习。

人文艺术学院刘鹏助理教授表示和艺术研究院的交流合作是很好的探索,自己的作品也在本次展览中展出,通过这次展览,让他看到了艺术道路新的方向。

张曦之助理教授表示活动是多元化的融合,她的作品题目就是“融”,既是院校融合,也是内地和澳门艺术的融合。

最后黄光辉课程主任表示,澳科大人文艺术学院拥有五个一级学科,分别是设计学、美术学、传播学、电影学、建筑学等,具有跨学科优势,通过和中国艺术研究院的合作交流,能更加促进师生们专业能力的提升,眼界的拓展。艺术是多元化的,相互的融合才能产生新的效果。

9月14日-16日期间举办的“十家十讲”艺术分享作为本次活动的重要部分,邀请朱乐耕、刘静、高振宇等十位中国艺术研究院优秀艺术家走上讲台,讲述自己对艺术创作的总结和思考,在澳科大师生中引发巨大反响和共鸣。

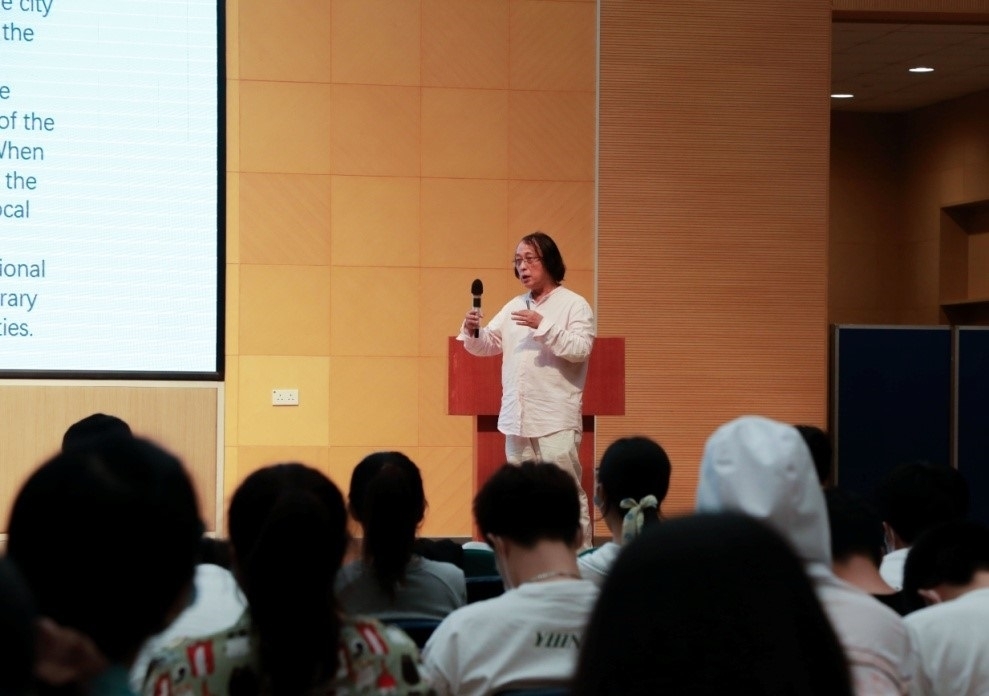

朱乐耕做学术分享

中国艺术研究院艺术创作研究院朱乐耕院长讲座题目为《传统手工艺与当代社会空间》,以“红与绿”系列为例,讲述了草原文化与中原民族文化审美的有机结合。并展示了众多手工瓷器。《乡情》《奔马图》《莲趣》……无一不体现出陶瓷手工艺术的魅力。朱院长谈及传统手工与当代社会空间的关系时提出传统手工是中华民族智慧的载体,折射了中华文明的独特魅力,在现代瓷器艺术发展的过程中,也应将传统手工艺融入当代艺术,艺术家也要以一种创新的思想观念来对待现代艺术的发展,既要传承传统文化,也要创造新思想。

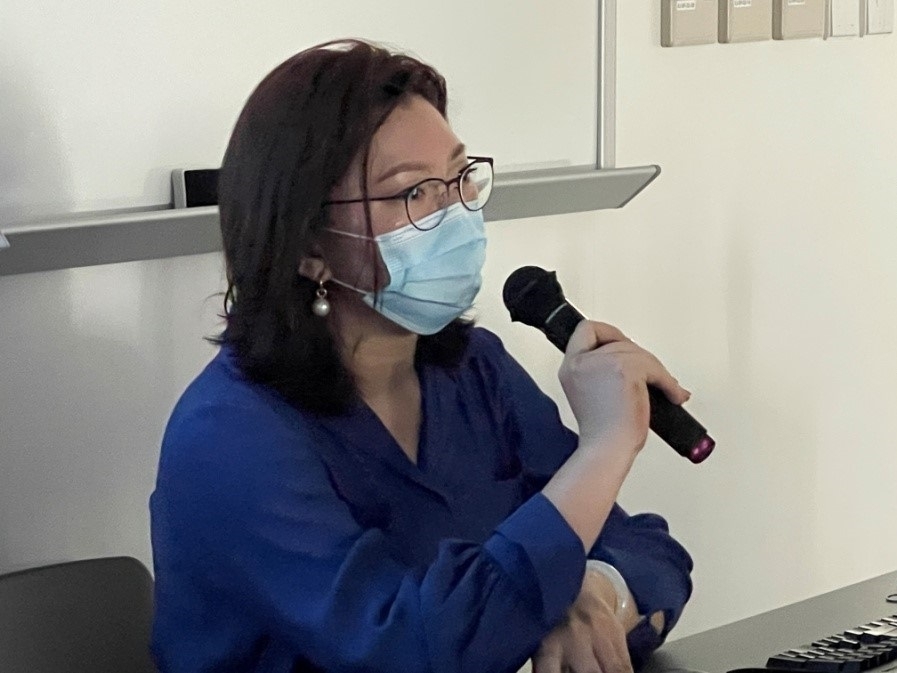

刘静做学术分享

中国艺术研究院研究员、梅花奖得主刘静讲座题目为《人类“非遗”中国昆曲艺术》,总结了昆曲的艺术特色,希望自己从中获得的感悟和知识可以传递下去,并从文学与音乐角度阐述了昆曲对我们生活带来的审美体验和重要意义。以昆曲名曲欣赏作为切入点,介绍了昆曲的典雅之美,通过九龙口亮相的小故事展示了绚丽多姿的昆曲手势与优美的音韵,真切的了解到昆曲唱腔的艺术特点。

高振宇做学术分享

中国艺术研究院研究员高振宇教授以《为茶而生的紫砂工艺》从自己的创作经历出发阐释对紫砂与文化的感悟,讲述少年时代如何在“爬过一座山,看一座山,再爬一座山”的好奇心的驱使下进行探索和创新,特别是讲到了自己1989年赴日本留学时深刻感受。重点介绍了宜兴的地形、人文背景与陶土的成分、泥料的工艺制备,并以自己太太制作紫砂壶的图片为例进行详细讲解紫砂的工艺制作,又通过紫砂器物的图片,全面展现从汉到清各时代紫砂的特点和演变。高教授在谈及 “工匠精神”时很感动,但在他看来“有精神的工匠”才更为重要,而他的恩师顾景舟先生便是这样一位工匠,是有精神有文化的手艺人。回忆起他在日本留学休假期间还专程拜访顾景舟先生,央求他教授最传统的紫砂壶-掇只壶的技法情景,顾先生还在高教授的作品上刻上了“继承重传统规范,创新贵精神内涵”的字样,这也成了高教授创作生涯的座右铭 ,一直鼓励着他在紫砂艺术的道路上不断的前行。

孟丽做学术分享

中国艺术研究院青年油画家孟丽老师毕业于俄罗斯列宾美术学院油画系尤里·卡留塔工作室,毕业作品获列宾美院创作嘉奖,是国内优秀的青年油画家。这一次她以《融·绘-探求洋为中用绘画语言的成长之路》为题目,向观众展现她艺术道路的探索和发展,特别是以《融·绘》主题展为基础,在多元文化并存的今天,从油画家的家度,讲述如何用西方古典油画语言诠释中国的文化精神,如何探索不同文化与情感的共性;如何去选择属于自己的个性化艺术语言等问题。孟丽老师表示《融·绘》展就是自己艺术历程的表达,从“遇见”到“行走”再到“回归”最后“启程”。

王霄做学术分享

中国艺术研究院,现为文学艺术院青年版画家王霄一直在从事版画的创作和创新研究,她的讲座题目《浮水印木刻版画的当代转换》,她在作品中通常会借用传统绘画的某些形式、元素,但解构了传统山水的自然主义关系,以无关并置的方式展现自己对现代社会和现代生活的体验。在艺术分享中,她以自己创作的作品和探索为出发点,将自己的创作建立在对传统理解的基础上,同时也将艺术视为一种自我实现的方式。近年来,她将水性材料、“传统”媒介——纸、绢、水、墨作为创作的一个源点,木版浮水印与中国画使用的纸绢、墨、颜料完全相同,在美学观念与绘画的基本形态上也一脉相承,因此这两种不同艺术形式之间的“跨界”与“融合”也显得非常自然与无缝衔接。她所分享的作品展现了一种率真的情绪,笔下的山水自然变化万千,正如她所说,“人生而自由,却无罔不在枷锁之中”,人生即是一场修行,艺术就是一种内省,最终走向一个洗去铅华、重返自由的理想世界。

夏冰老师做学术分享

国家一级美术师夏冰老师毕业于中央美术学院中国画系、北京大学艺术学系,是中国艺术研究院文学艺术院学术委员会委员、研究生导师。从师李干山、周俊杰先生。多年来,他的讲座题目是《诗人山水 哲人山水 大化山水——中国山水深境之探求》,他致力于继承和发扬中国传统山水画精髓,深入思考探究中国山水画精神,将时代精神与传统文化融汇于中,画风富有个性化艺术语言与主体精神,体现出中正典雅、蕴藉质朴的美学品格。在本次的艺术分享中,夏老师从“石”开始分享,历代名石奇石如数家珍,通过剖析山石之形之韵之美,引出艺术之美,生活之美,诗境之美,哲学之美,书法之美。

张爱玲做学术分享

国家一级美术师张爱玲博士是国画大家蒋采苹先生的高足,其博士导师为工笔划名家林若熹先生,她的作品意境高远,诗意纯净。这一次分享,张老师以《中国工笔重彩画当代语言表达与欣赏》为主题,先从重彩绘画的材料切入,详细介绍了绘画的工具、原料。在重点讲述的“工笔重彩当代语言表达和欣赏”环节,她建议艺术创作既要运用西画的固定视点的方式观察物件,又要不拘泥于物象的体面与光影,还要注重捕捉物件的结构要素而进行线性表现,就如同张爱玲老师近年的工笔重彩画中明显地呈现一种与本土工笔传统贴近的创作路线,即是说,画得“平”。寻求压平了物象的纵深空间而在一种平面式的关系中结构画面。她宣导从追摹视觉真实进入到一种更切近本质的心理真实。从写实地刻画一景一物,到将那些植物的观察变作饱含情感的心理意象,再以构成的方式表现出来,通过工笔重彩画实现一次语言的跨越。

刘蕾做学术分享

青年表演艺术家刘蕾老师是中国艺术研究院文学艺术创作研究院二级演奏员,是国内优秀的二胡表演艺术家,她边分享边演奏的分享方式,不但让在场观众如痴如醉,更是吸引了大批同堂之外的学生驻足聆听。刘蕾老师以《二胡的语言魅力-二胡语言特色在演奏中的体现》为主题,和大家一起分享了二胡演奏中的语言艺术魅力。不论是二胡的演奏技巧还是二胡表达的语言情绪,都展现了她和二胡艺术的深厚感情。 刘蕾老师通过超凡的技巧性表达,用最为纯美的二胡语言传递著民族音乐的神韵,特别是结束之时,应师生请求,一曲《化蝶》更可谓是"弓弦一杰",余音绕梁。