澳门科技大学人文艺术学院19幅师生作品入选第十四届全国美展,其中汪蓝教授的《马照跑》和梁洁雯助理教授的《百年守护》作品入选十四届全国美术作品展览港澳台、海外华人作品展,美术学博士生陈晶水彩作品《赶海》和付万全中国画作品《黄河源》被评为进京作品;另有美术学、设计学硕博学生入选第十四届全国美术作品展览,分别为陈秋渊油画作品《海丝之路-百年钟楼》、付万全综合材料绘作品《春之源》、贾茹中国画作品《梦开始的地方》、李思思漆画作品《风帆竞航》、刘富业中国画作品《丹龙耀濠江》、卢虓中国画作品《满城文韵共烟火》、莫菲中国画作品《筑梦·南粤印记》、许剑春综合材料绘作品《四月天》、詹斯斯中国画作品《向光而行》、张宁、甘兴义水彩粉画作品《发光者·红军的马灯》、周文瑶中国画作品《时光来信》、张永、张秋子水彩粉画作品《都市乐章》、张永油画作品《高原沙障》、张培源艺术设计作品《中国国家公园视觉形象设计》、刘彦工业设计《“与造瘘为伴”——穿戴式智能反馈造口护理罩》。

五年一届的全国美展由文化和旅游部、中国文学艺术界联合会、中国美术家协会联合主办,是国内规模最大、参与范围最广、美术作品种类最多、最具影响力和权威性的国家级综合性美术大展。

汪蓝《马照跑》布面油画 180cm*200cm 2024年

汪蓝教授作品《马照跑》形象地表现了邓小平提出的「一国两制」构想,巧妙地用「马照跑」这一生动形象的比喻,描绘了在「一国两制」框架下,港澳继续保持其原有生活方式不变,拥抱「明天更美好」的光明前景。今年正值澳门回归祖国25周年,更加深了我们对「一国两制」的深远意义和现实重要性的理解。

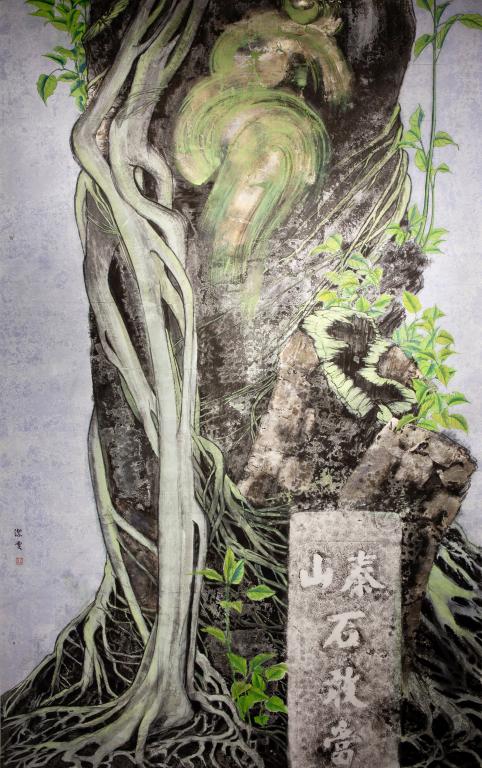

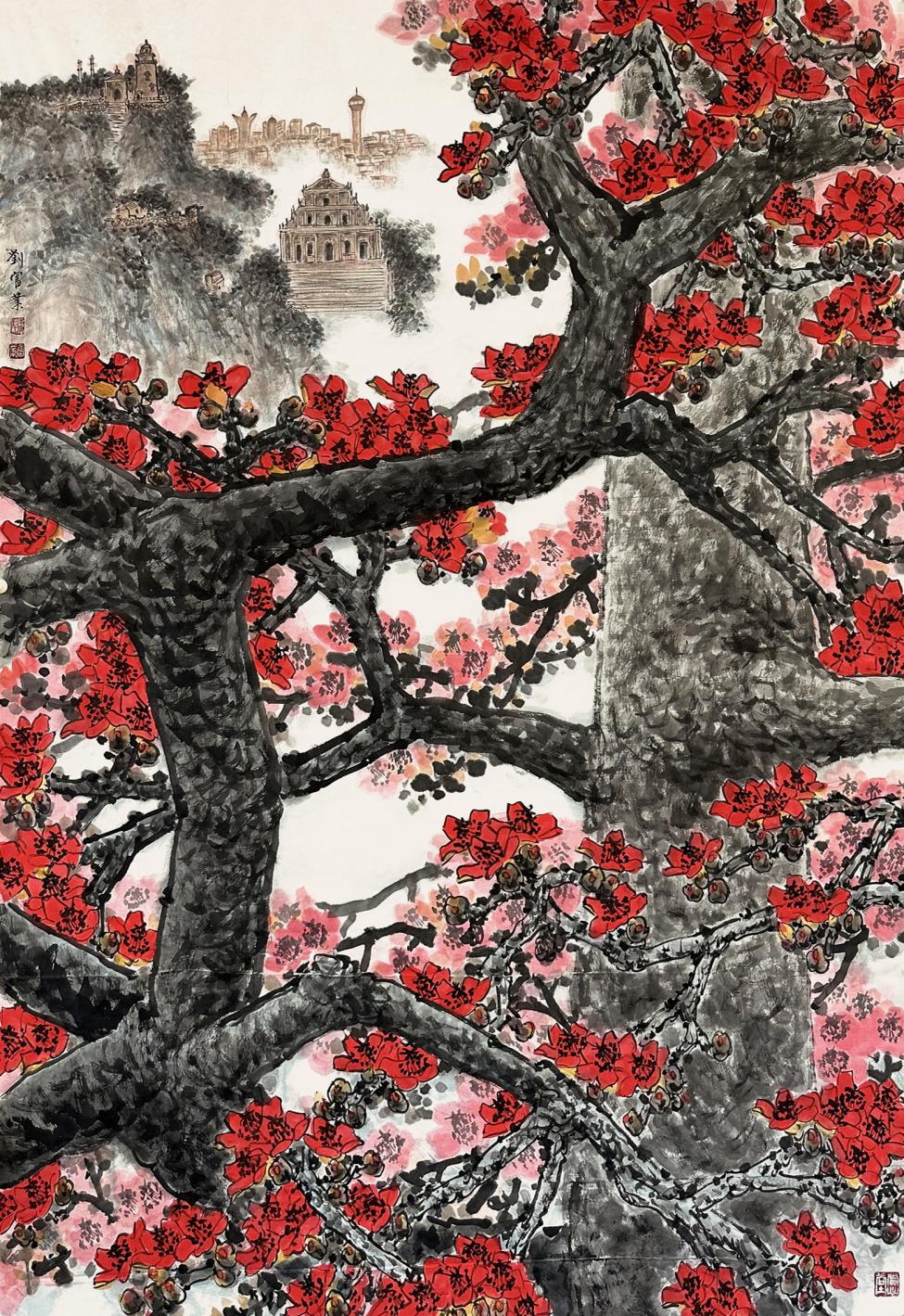

梁洁雯《百年守护》纸本水墨设色 233cm*145cm 2024年

梁洁雯助理教授作品《百年守护》表现了澳门路氹旧城区的百年老树(假菩提树)茂密和翠绿,时移世易,它们依然茂密翠绿,生生不息,默默见证着澳门回归后的发展。而澳门处于中国南部面向国际化的城市,车来人往,各种民间信仰在人们心中形成至诚的守护。

以下为入选本次全国美展的设计学、美术学专业硕博学生作品:

进京作品

1.

陈晶,《赶海》,水彩画(进京作品) 指导老师:杨大名

《赶海》取材于广东省湛江市外罗渔港。每年一到开渔期,数千艘渔船就会拔锚启航,满载着渔民们的希望驶上丰收的征程。这里不乏有一群女性渔民,即使她们脸庞黢黑,双手起茧,但在大家眼里,她们是闪着光辉的劳动者,她们向海图强,在耕海岁月中追寻着幸福的光亮,经营着属于她们的美好生活。

2.

付万全,《黄河源》,中国画(进京作品) 指导老师:杜大恺

《黄河源》是以西方当代绘画的“形式”探索为切入点,更加丰富了个人风格中“步随景移”散点透视的观察视角,看似简单的抽象写意形式,但却是传统的笔墨语言。作品采用了根植于中国传统绘画中对于某种符号景观描述的方式,刻画了黄河的内在情感的表达。

入选作品

3.

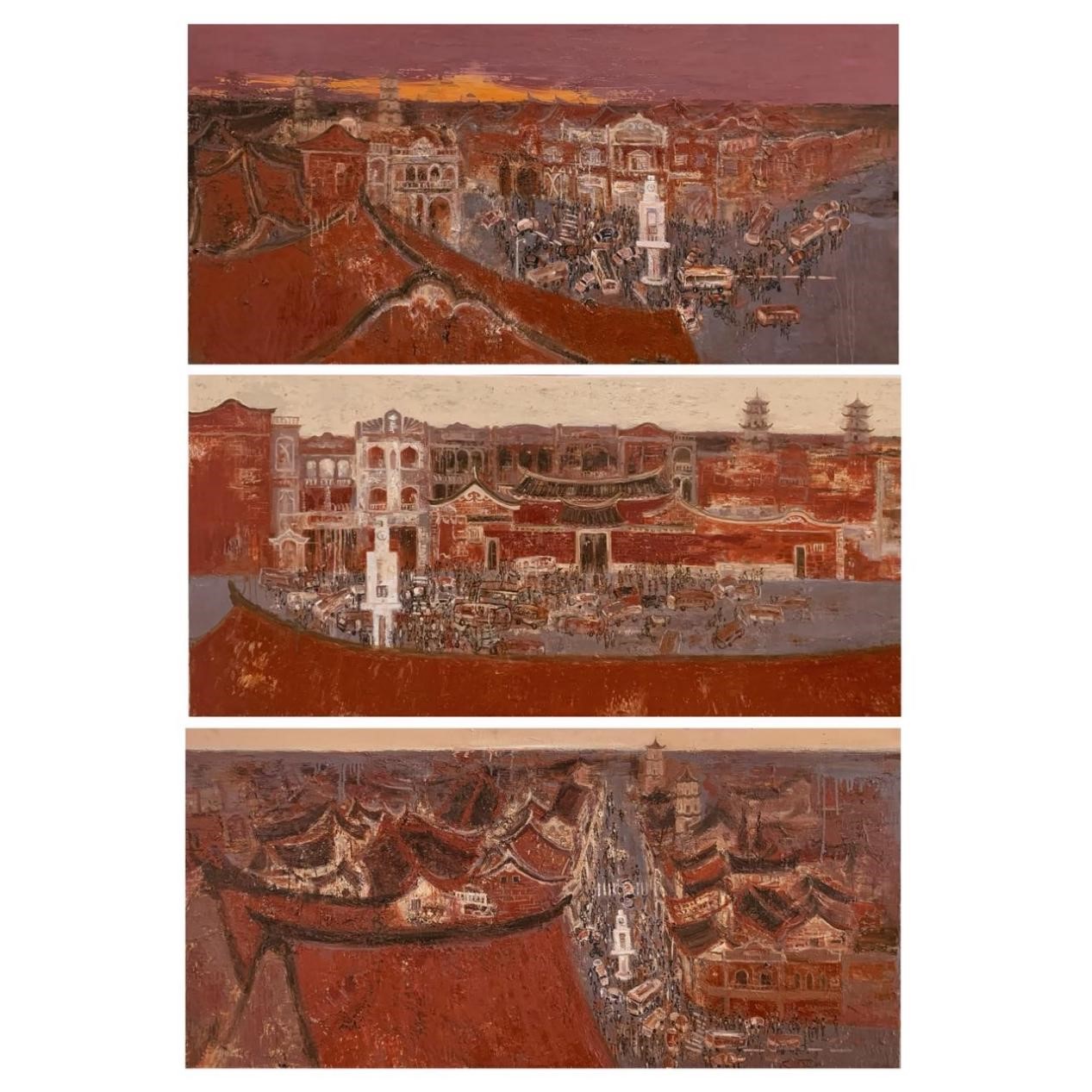

陈秋渊,《海丝之路-百年钟楼》,油画,指导老师:郑盛龙

陈秋渊同学的《海丝之路-百年钟楼》是以闽南建筑文化特色为主题,进行以书入画的写意创作。

4.

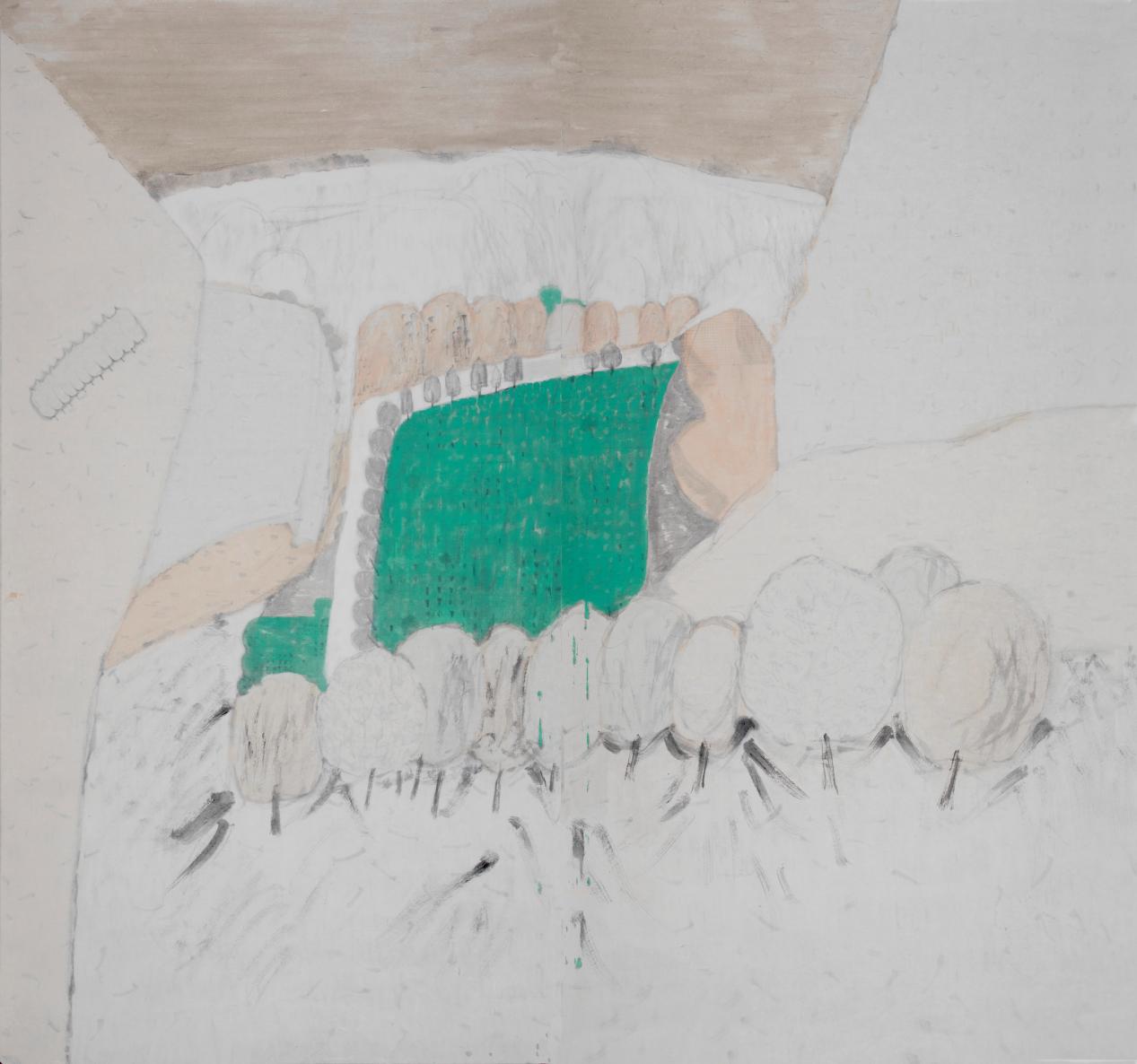

付万全,《春之源》,综合材料绘画,指导老师:杜大恺

《春之源》表现的是早春时节黄河岸边山坳里一片绿色的麦田,绿色象征着生命,在黄土地的滋养下懵然生发。通过画面的不同厚度的肌理和用心营造刻画了黄河两岸的自然生态的保护。将春天的形象高度概括抽象,画面中的一抹绿表达了对生命的敬畏与期冀。

5.

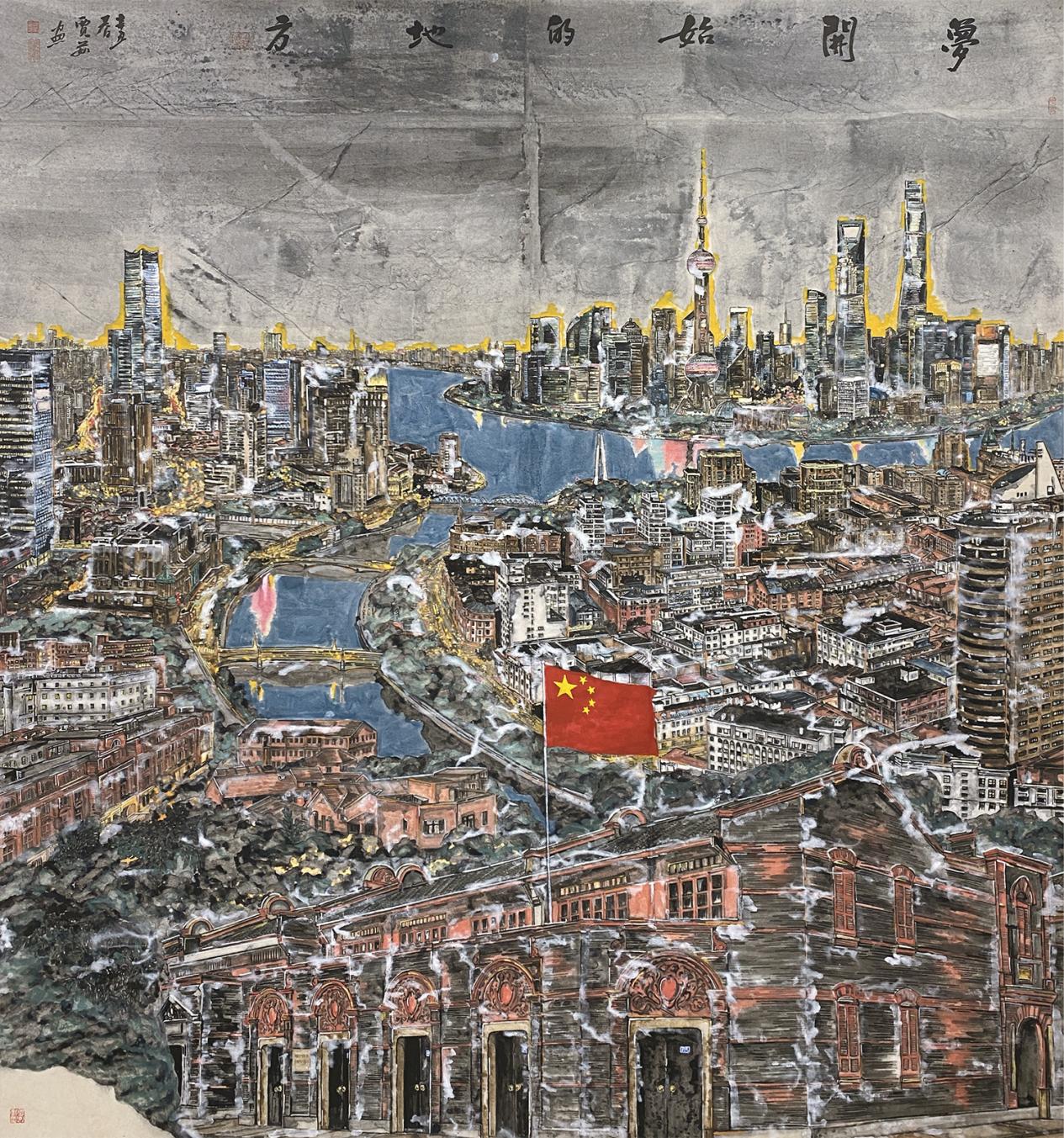

贾茹,《梦开始的地方》,中国画,指导老师:林蓝

作品《梦开始的地方》以城市风貌为主题,表现中共一大会址和上海当代建筑等形象,以历史与现代交映的手法展现了一个世纪以来中国共产党的初心和奋斗精神。近年来,我一直进行城市山水画的创作与研究,用彩墨的形式表现城市的风景,用自己的笔墨架构叙述城市的特色,历史的痕迹与时代的新貌,展现新时代中国的盛世之境。

6.

李思思,《风帆竞航》,漆画,指导老师:徐里

作品《风帆竞航》通过摄取风筝板比赛中不同瞬间的运动轨迹,并巧妙地将这些瞬间并置于同一画幅之中,使得画面仿佛在动态中凝固,呈现出时间的迭加与流动之美。画作通过大漆材质的独特质感,以强劲的长直线与灵动的曲线相互交织,表现运动中的速度与激情,传递出力量与韵律的融合,展现新时代中国年轻一代在全球舞台上的勃勃生机和拼搏精神。

7.

刘福业,《丹龙耀濠江》,中国画,指导老师:徐里

《丹龙耀濠江》,源于木棉花只为大湾区而开,大湾区为祖国最繁华地带。以木棉花为题材,讴歌美丽的大湾区。经过数百年洗礼的马交城,木棉花落无数,但澳门的历史遗址依然存在。在木棉红花相映之下,显得特别辉煌。

8.

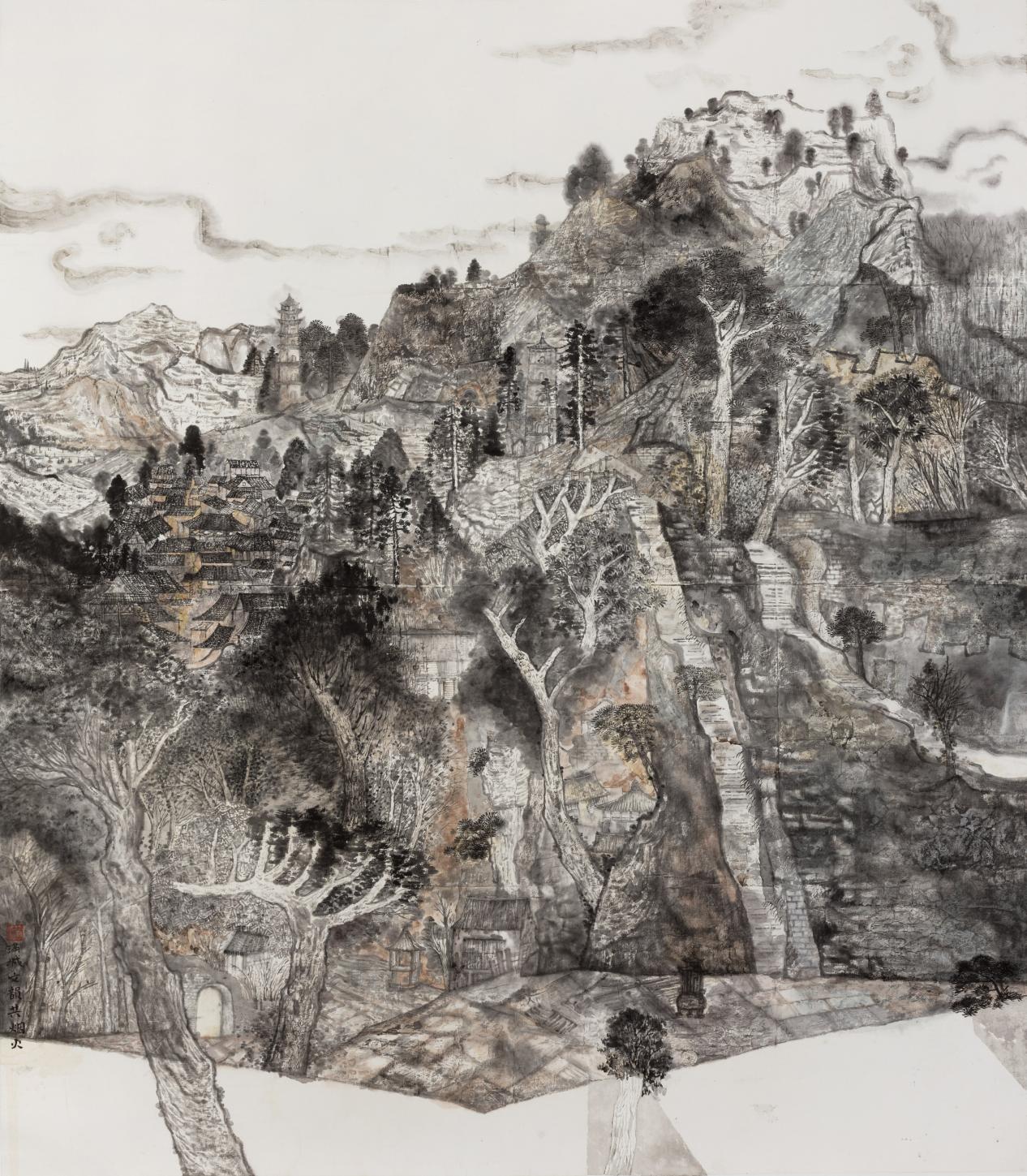

卢虓,《满城文韵共烟火》,中国画,指导老师:范扬

描绘的是一座在江浙地区极为少见的保存及其完整的古长城。不仅因其如雕刻般呈现的岁月痕迹,更因斑驳城墙环抱庇护式的造型。一座城墙守卫一座城池,经过时间洗礼,岁月变迁,如今仍能够如此繁华。此作品也做了一些解构重构,而这一创作过程也引发了我对于中国山水画作品中“时空”的诸多新的思考。

9.

莫菲,《筑梦·南粤印记》,中国画,指导老师:李劲堃

作者的创作实践着眼在现代城市题材,运用传统水墨语言,通过当下对图像、空间的多元解读去构建图式空间,反映城市生活高质量发展的中国现代城市山水画创作语言表达的探索。观看与图式,存在与空间,知觉与色彩三个方面是作者所关注的重点。作者从对身边物景的感知,从而把工作所身处的建筑物景“岭南画派纪念馆”纳入创作的母题之一。

10.

许剑春,《四月天》,综合材料绘画,指导老师:汪蓝

作品《四月天》是感悟澳门的人文与历史,运用澳门妈祖庙的香灰,澳门中文、葡文、英文报纸,澳门的土壤等杂糅于绘画中,重构空间与形象。

11.

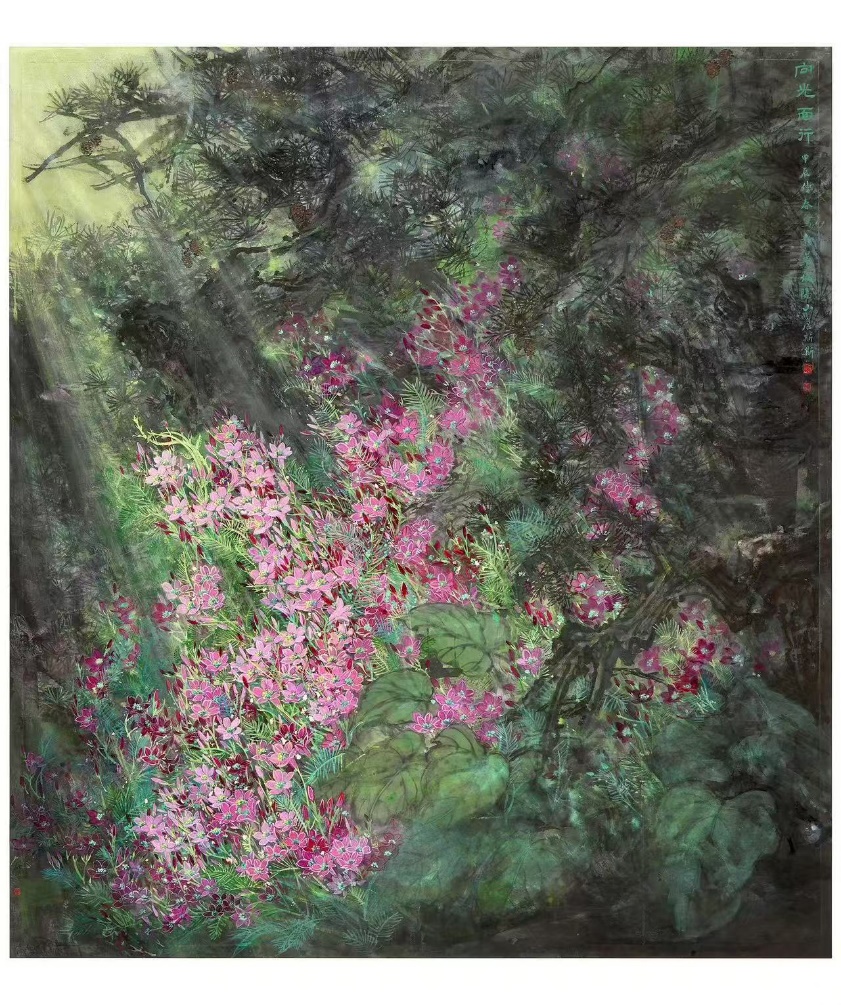

詹斯斯 《向光而行》 中国画 指导老师:林蓝

写意的松林与攀绕向上的茑萝花和密林中光线。画面着重表现物件的内在生命,将人与自然进行连接与表达再造,我把个人经历与情绪融入其中,这些记忆的碎片通过手中画笔表达一种对美好事物的追求。这也告诉我们要向着阳光前行,即使路途曲折离奇,也要永远充满热诚心存希冀,目有繁星,追光而遇,向光而行!

12.

张宁 甘兴义,《发光者·红军的马灯》,水彩粉画,指导老师:周刚

绘画的叙事性在当代中国所推进的各种国家美术创作工程中再度获得了历史性的复活,水彩画《发光者·红军的马灯》以丰碑式的图式,构建了民族性文化与审美的独特语式,试图呈现中国水彩艺术创作逐渐转换至主体精神和叙事性表现的当代性审美品格,以哲理意味构成一种新图式语言和审美方式的坚守与创造。

13.

周文瑶,《时光来信》,中国画,指导老师:林蓝

光阴留下了模糊的痕迹,梦境里的我们总是在童年。

14.

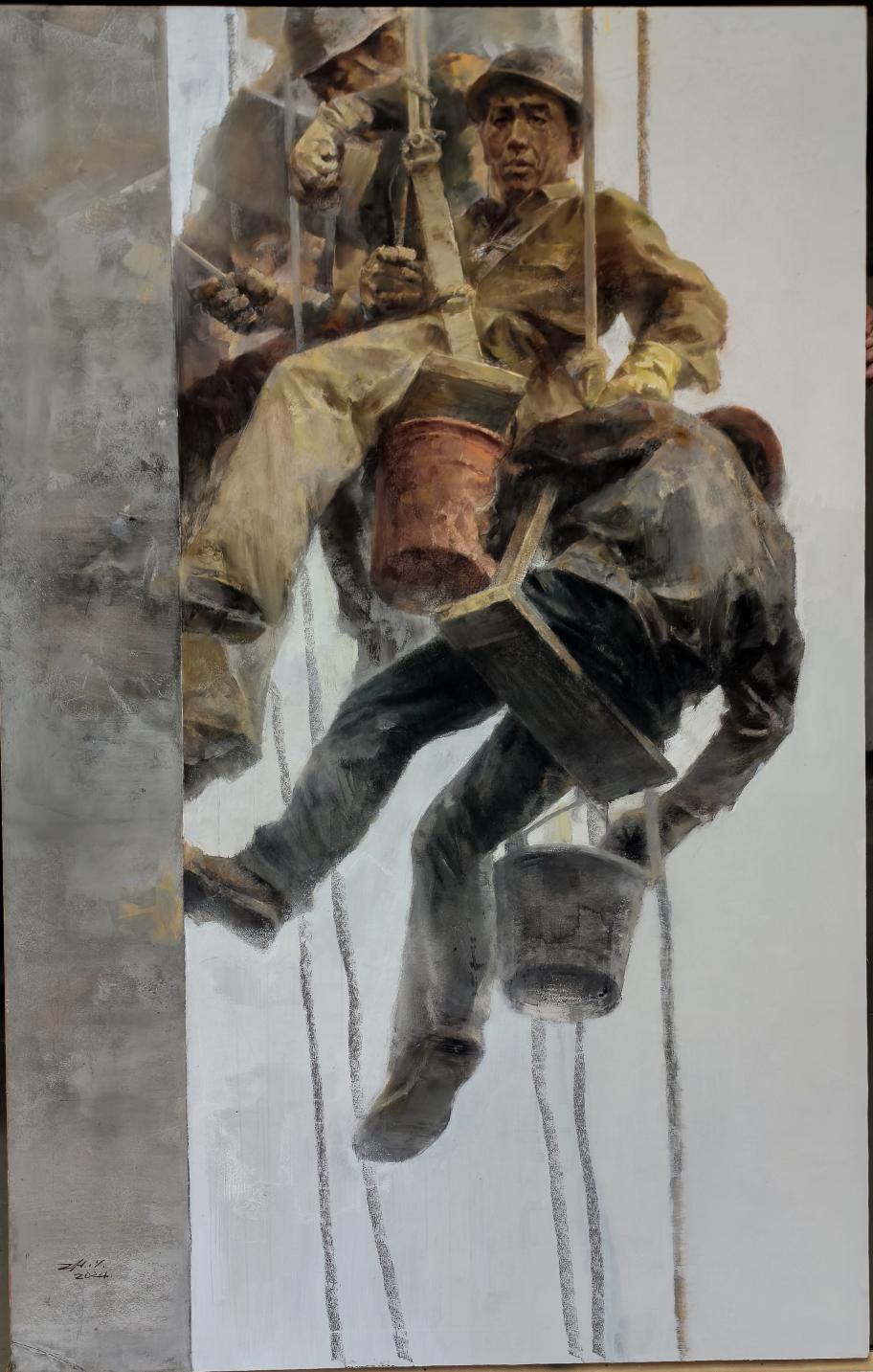

张永 张秋子,《都市乐章》,水彩粉画,指导老师:周刚

《都市乐章》真实还原了城市务工者的日常工作场景。作品在构图上追求简洁明了,把更多的笔墨集中于画面一角,突出“向上”的象征性形式;造型上注重团块感和体量感,利用不同的人物动态构成低纯度的色块关系,以灰度色彩替代人物表情的描写,制造出低旋的、抒情的意境之美。五根线条穿插于画面,形成点线面的结构关系。也是《都市乐章》的创作意图所在。

张永,《高原沙障》,油画,指导老师:周刚

作品以纪实性手法塑造了“六老汉”中唯一在世的张润元老汉以及第二代治沙人--古浪县八步沙林场场长郭万刚的艺术形象,采用横向灌满式的构图,以人墙的形式筑成一道道屏障。人物的脸上展露了苦尽甘来的喜悦之情;黄色的主色调,力图接近沙漠荒原的典型地貌特征,也突出了生存环境的恶劣;人物衣服的颜色偏于鲜艳的饱和,与背景形成视觉上的戏剧性冲突,也更为强化了农民的身份特征和性格特点;铁锨、水桶、树苗、茅草等的生活化处理渲染烘托了画面的气氛。

15.

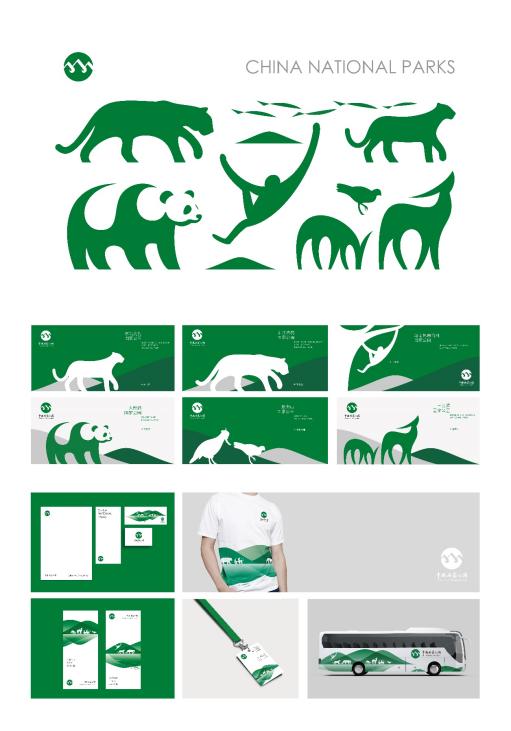

张培源,《中国国家公园视觉形象设计》,艺术设计,指导老师:潘鲁生

中国国家公园标志以圆为整体造型,寓示天地自然生生不息永恒之回圈,体现中国自然生态和谐的哲学观,也体现中国国家公园“生态保护第一”、中华民族永续发展、建设“美丽中国”的价标志主体为“山”“人”“众”之汉字意象。寓示山水相连、人心相连、自然与人相连,象征中国国家公园的自然与人文境界。

16.

刘彦,《“与造瘘为伴”——穿戴式智能反馈造口护理罩》,工业设计,指导老师:何晓佑

穿戴式智慧造口护理罩是为造口患者术后康复以及未来生活便利而设计的产品。该产品可改善直肠手术后括约肌神经被切除,无法回馈排便信号,导致造口患者无法自主判断排便等问题。同时可实时监控造口环境的变化,提前震动提醒。

澳门科技大学教师作品成功入选第十四届全国美展,不仅是对我校艺术教育成果的肯定,也是对澳门艺术界的一次鼓舞,澳门科技大学人文艺术学院不断加强艺术教育建设,培养更多具有创新精神和实践能力的艺术人才。