Web of Science JCR冶金與冶金工程(METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING)領域SCIE-Q1區知名期刊Materials日前線上發表了澳門科技大學人文藝術學院文物修復實驗室的原創性研究論文,題目為“Analysis of the Material and Coating of the Nameplate of Vila D. Bosco in Macau”(澳門鮑思高別墅標示牌材料和塗層分析研究)。在實驗室主任鄭劍藝副教授指導下,實驗室鄭亮助理教授、陳以樂助理教授、賀曦月技術員三位年輕學者,共同針對上世紀60年代澳門離島著名的青年度假建築鮑思高別墅殘留的標識牌(俗稱走馬燈牌,Marquee Sign)開展金屬材料、防銹塗層、飾面塗層、銹蝕物質及其劣化機制的科學檢測和分析。

研究採用XRF、SEM-EDS、XRD、FTIR等多種儀器分析手段,發現該標識牌基體為“再硫化鋼”(resulfurized steel),鐵含量高達97.3%,硫含量達1.98%,遠高於普通低碳鋼,硫元素在金屬內部分佈均勻,是誘發腐蝕的內部因素之一。表面鐵銹主要是Goethite,並含有Hematite和Magnetite等多晶鐵氧化物,具有典型的潮濕大氣環境下的氧化腐蝕特徵。

表面塗層的白色與黃綠色塗層為改性醇酸樹脂(Alkyd resin)漆,顏料包括二氧化鈦、鉻酸鉛、鉻酸鋅等。黑色字母塗層中含有聚乙烯醇(PVA)粘合劑。XRF資料顯示,白色塗層中Ti含量高達84.7%,而黃綠色塗層中Pb含量最高達47.27%,Cr達到12.13%,Zn達到12.11%,這些反映了20世紀中葉的塗料成分含有毒物質。對4個位置樣品的顯微塗料剖面觀察進一步揭示了標識牌的塗層構造層次,在鐵牌基底上先做鋅粉鍍膜,上塗刷黑色塗料打底,上第一層白色面漆,再塗刷黃綠色防銹漆,最後塗刷白色面漆。由此可見,標識牌飾面採用了兩次防銹處理以增強其防銹功能。然而4個樣本中,僅在樣本①底層觀察到鋅粉層,原因有二:1、劣化後鍍鋅層與表面塗料分離;2、考慮到樣本②、③、④中鈦白層與鐵銹層間無空隙,可能是最初工藝不成熟導致標示牌部分表面未鍍鋅。樣本中塗層厚薄不均,表面不平滑,一些位置塗層厚度較大,亦表明製作是徒手塗刷。表面塗層不均使標識牌表面防銹性能不均,再加上鐵的熱脹冷縮繼而導致了劣化程度發展差異。尤其是鋅粉層的缺失,削弱了對合金基體的陰極保護作用,再硫化鋼材本身已具有高硫易腐蝕傾向的前提下使部分區域暴露於潮濕和污染環境,成為病害深化與擴展的誘因。論文最後在此分析基礎上進一步提出了相應的保護和修復建議。

本研究的意義在於首次以系統實驗手段揭示澳門現代建築金屬構件的材料和防銹塗層工藝構造,及其在亞熱帶濕熱環境中的劣化機制。為澳門及周邊地區20世紀中期的建築文化遺產保護和修復提供了相關科學依據。

論文原文:https://doi.org/10.3390/ma18102190

研究團隊於文物修復實驗室合影(左起:鄭亮、陳以樂、賀曦月、鄭劍藝)

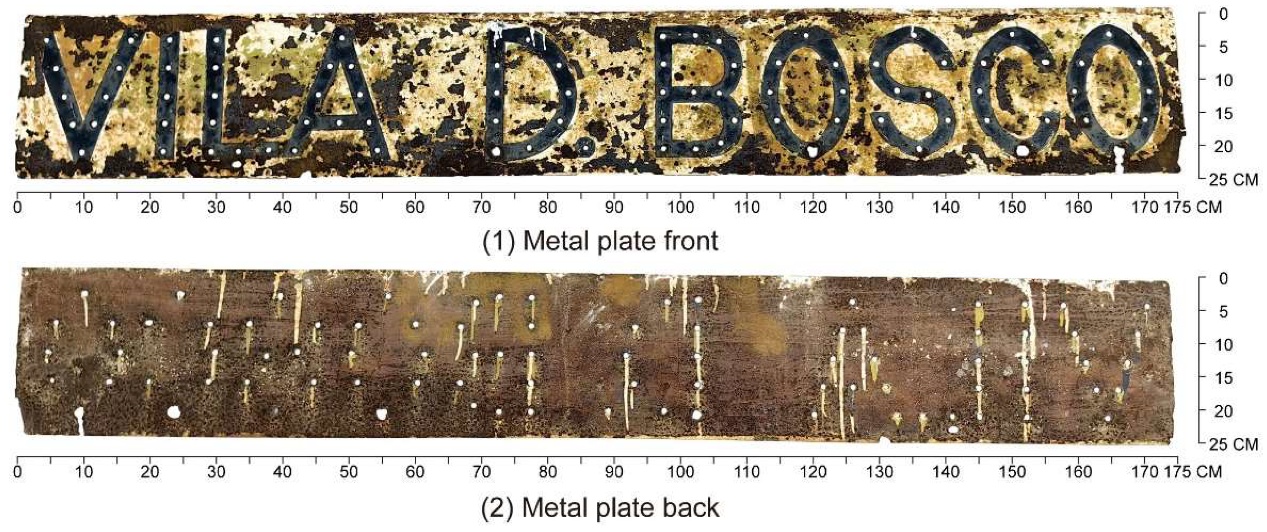

本研究對象“鮑思高標識牌”樣本