2020年11月19日上午,由中国艺术研究院、澳门科技大学、澳门画院共同主办的“澳门2020‘一带一路’陶艺与绘画艺术国际交流展研讨会及讲座于R座综合大楼631教室正式开启。为期两天的八场讲座的学术主持人先后由澳门科技大学人文艺术学院美术学课程主任黄光辉助理教授、张曦之助理教授、梁杰雯助理教授、刘鹏助理教授担任。

讲座现场座无虚席

在第一场讲座开始前,学院举行了简短而隆重的赠书仪式,中国艺术研究院文学艺术院院长朱乐耕,中国工笔画学会副会长徐累,中国艺术研究院研究生院教学部主任郑光旭,一级美术师高振宇、姜波、高茜、夏冰、徐晨阳先后向澳门科技大学进行赠书,澳门科技大学人文艺术学院张志庆院长向各位嘉宾颁发了收藏证书。接下来的两天,八位艺术家先后带来了精彩的讲座。

徐累阐述《图像与时间:从古代绘画到当代工笔》

徐累的演讲题目是《图像与时间:从古代绘画到当代工笔》,徐老师通过《十面灵璧图》谈起中国绘画的“时间”概念,指出了中国绘画的不同于西方的雕塑绘画,其具有时间概念的。长卷宛如电影长镜头,册页就像是蒙太奇,中国人的“时间图像”通过有限的篇幅创造了无限的视觉想像。在传统绘画形态的单维空间里,如何借古开今,取决于我们对传统的发现理解及再生的启动。而徐累的作品中一直使用“时间”的概念,通过绘画的表现去体现不同的时间维度。在其作品中不论是时间的切片亦或是时间的轮回交融,通过无尽的图像构建了我们与存在物、与自然的力量的交流,一个时空的绘画。

朱乐耕讲述《传统手工艺与当代社会空间》

朱乐耕演讲题目是《传统手工艺与当代社会空间》,朱老师从自身作品出发将土与火的陶瓷艺术如数道来,他指出当代的陶瓷艺术不能仅限于普通的装饰,更应该丰富陶瓷语言在建筑空间中的展示。学习传统是为了更好的创新,任何一个时代的艺术必须具有时代的语言和时代的表达,通过这土与火的艺术,将陶瓷在建筑空间中以一种诗意的方式表达呈现。陶瓷材料具有很强的可塑性,且易于土地及大自然融为一体,陶瓷的这些特质为创造城市新景观提供了可能性。其在首尔设计的被称为“陶艺宫殿”的麦粒音乐厅,就透过对陶艺探索创造了一种全新的陶艺与建筑空间及环境空间的关系的可能性。

高振宇阐述《回归泥土:释放泥土的能量》

出生在陶艺世家的高振宇,他的演讲题目是《回归泥土:释放泥土的能量》,通过与泥料的对话,不论是源于传承的对紫砂的拍打成型亦或是在日本后对陶泥的全新认识;不管创作的形式怎样,现代或传统,可用或非可用,作品归根到底还是要唤醒传统的血脉,注入自己的情感。陶艺创作要尊重泥土,读懂泥土的语言,与泥土进行对话,要本着器皿之心,在中国传统器皿文化中不断汲取养分、触发灵感、启动传统为创作所用。以泥土为媒介承载情感,与之共塑形体,基于传统且勇于创新,才能使作品在本土文化中得以现代性表现。

郑光旭阐述《构图艺术》

郑光旭的演讲题目是《构图艺术》,构图是培养艺术家过程中最为复杂和重要的一门学科。郑光旭从构图的概念讲到构图的发展,再到构图的特性。构图不是一成不变的、教条的,在艺术中,任何清晰的定律都不能做到最大程度的精准,总是要留一点可供自由创作的空间。艺术理论对于画家的重要意义丝毫不亚于由生活经历和多年的教育经历所形成的世界观。构图是根据世界历史美术经验得出的结论总合,构图艺术随着时代不断发展,通过艺术家的创作实践得以不断验证和丰富。构图艺术给予艺术家非凡的权利---在自然中观照世界,在艺术中构建自我。

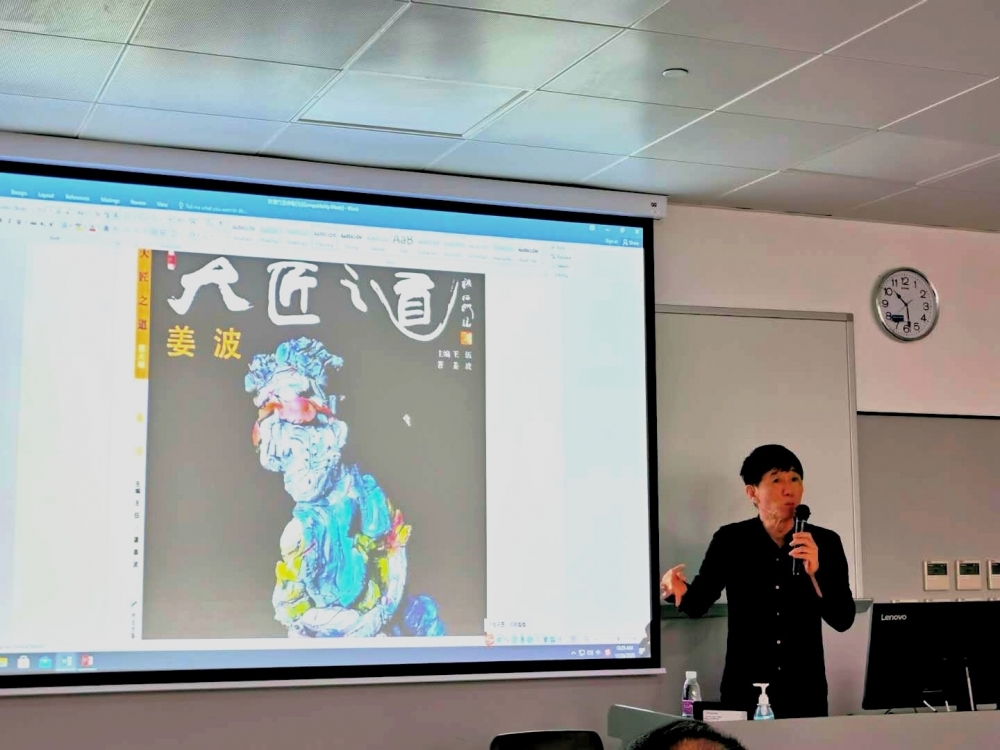

姜波阐述《中国当代陶艺本体意识与时代语言的载荷力》

姜波的演讲主题是《中国当代陶艺本体意识与时代语言的载荷力》,姜老师通过讲述中国当代陶艺的建构和发展历程,体现了中国当代文化艺术领域对中国传统精神的发展和继承,同时又开拓和建构了当下中国陶艺文化精神范式语言。

高茜阐述《色之包浆——浅谈中国画的用色》

高茜的演讲主题是《色之包浆——浅谈中国画的用色》,高老师通过中国古典绘画在岁月的温润中蕴含着固有的魅力,浅谈中国画的色彩观、传统中国画颜色的制作等,并结合作品介绍中国画工笔用色的原则和程式。用色之名,也优雅诗意,胭脂、花青、朱砂、石青、石绿……每一色皆有动人的名字,蕴藏着中国色彩独有的人文气质和美学情怀。

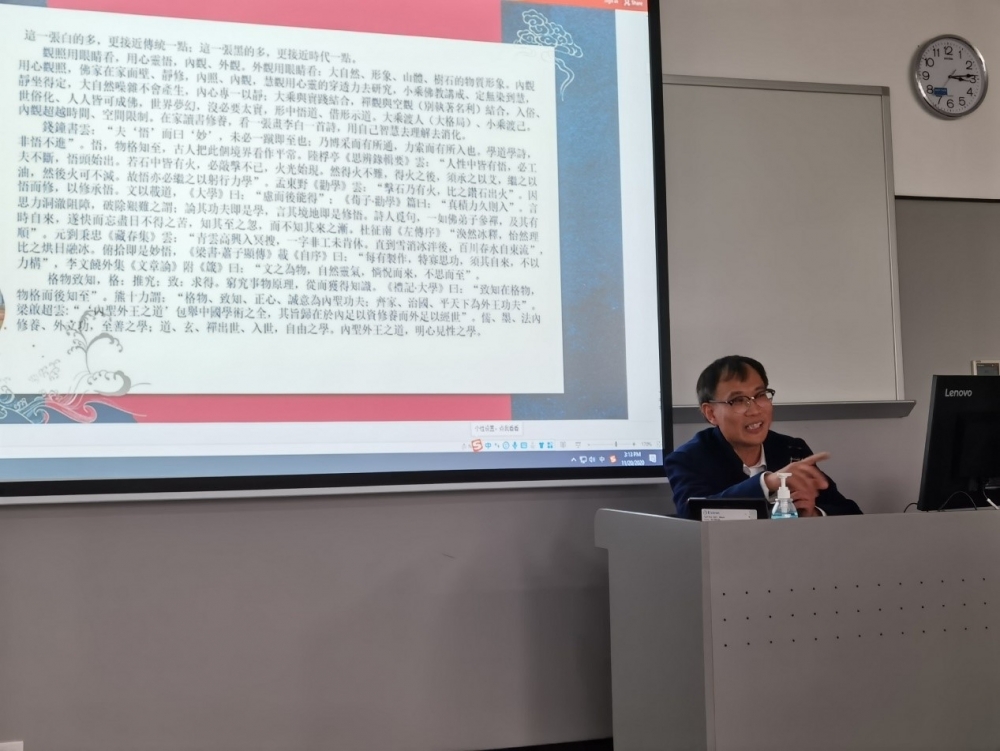

夏冰阐述《读书、修习、写生、书法与画品——论中国山水画创新的动力》

夏冰的演讲主题是《读书、修习、写生、书法与画品——论中国山水画创新的动力》,夏老师阐述:多学科的交融有利于中国画、书法、篆刻等造型艺术作为纯艺术学科在新的文化语境中的深耕,同时进一步推进其发展。当代传统的回归和复兴是托古改制,是传统出新,能够在全球化时代确立文化的自信。

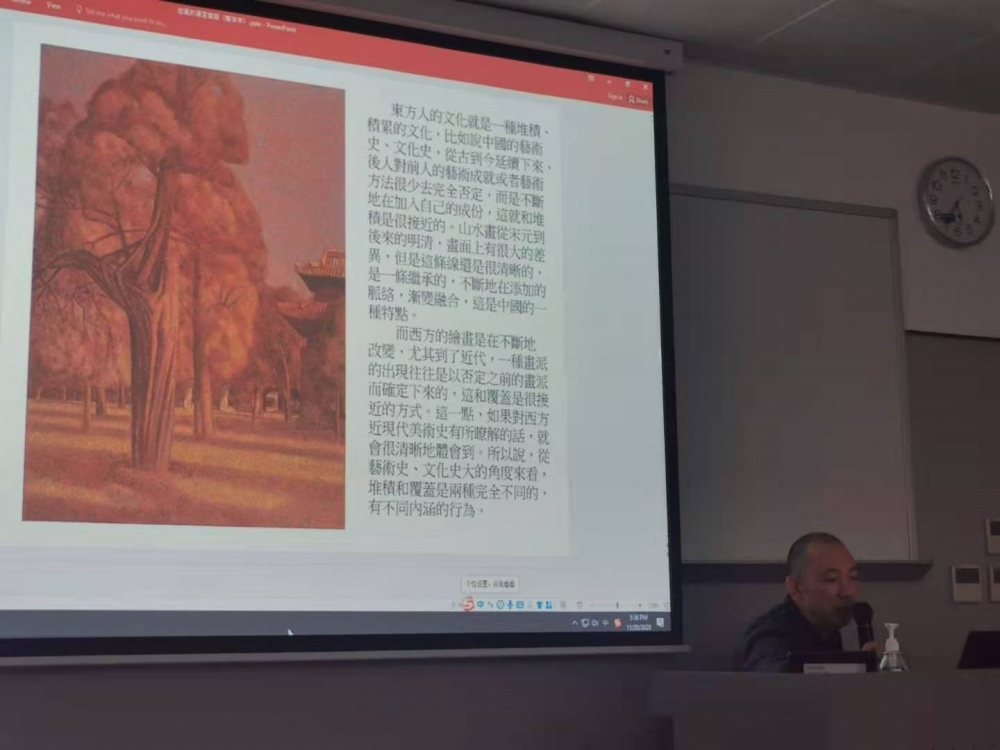

徐晨阳阐述《绘画的语言》

徐晨阳的演讲主题是《绘画的语言》,徐老师提到从事艺术创作的人,都会知道形成个人艺术语言的重要性,然而是否能够形成却是因人而异。艺术家独特艺术语言的产生是一种由内而外的生成,并在艺术家的精神与才情的滋养下逐渐成长。孔子用“志于道,据于德,依于仁,游于艺” 提出人的一个境界,同时也揭示了艺术创作的某种规律,就是一个人的艺术创作是他所有精神世界 的浓缩和体现。而一种清晰而独特的绘画语言,必然是画家自己所有精神世界和艺术理想的呈现。

讲座结束后,同学们积极的向八位嘉宾请教,嘉宾热情的与同学互动,会场氛围十分热烈。

展览持续至12月1日,在澳科大R座6楼美术馆展出,开放时间为周一至周五,10:00至18:00,欢迎业界同仁、艺术爱好者及公众人士莅临参观。