为进一步拓展空间信息技术在文化遗产保护与传承中的应用深度与高度,探讨文化遗产保护与传承中新的技术应用方向、实现文化遗产保护与传承多学科研究的深度融合、助力文化强国建设,由澳门科技大学人文艺术学院、清华大学国家文物局重点科研基地主办,清华大学国家文物局重点科研基地港珠澳工作站、澳门科技大学人文艺术学院澳门世界遗产保护与发展研究中心承办,ISDE-China数字遗产专委会、ICOMOS-China数字遗产专委会、中国测绘学会文化遗产保护专委会、北京飞渡科技股份有限公司、香港大学建筑学院、澳门城市规划学会、澳门建筑师协会和珠海市规划设计研究院协办的空间信息技术赋能文化遗产保护与传承学术论坛于2025年9月4日至7日在澳门与珠海顺利举办。

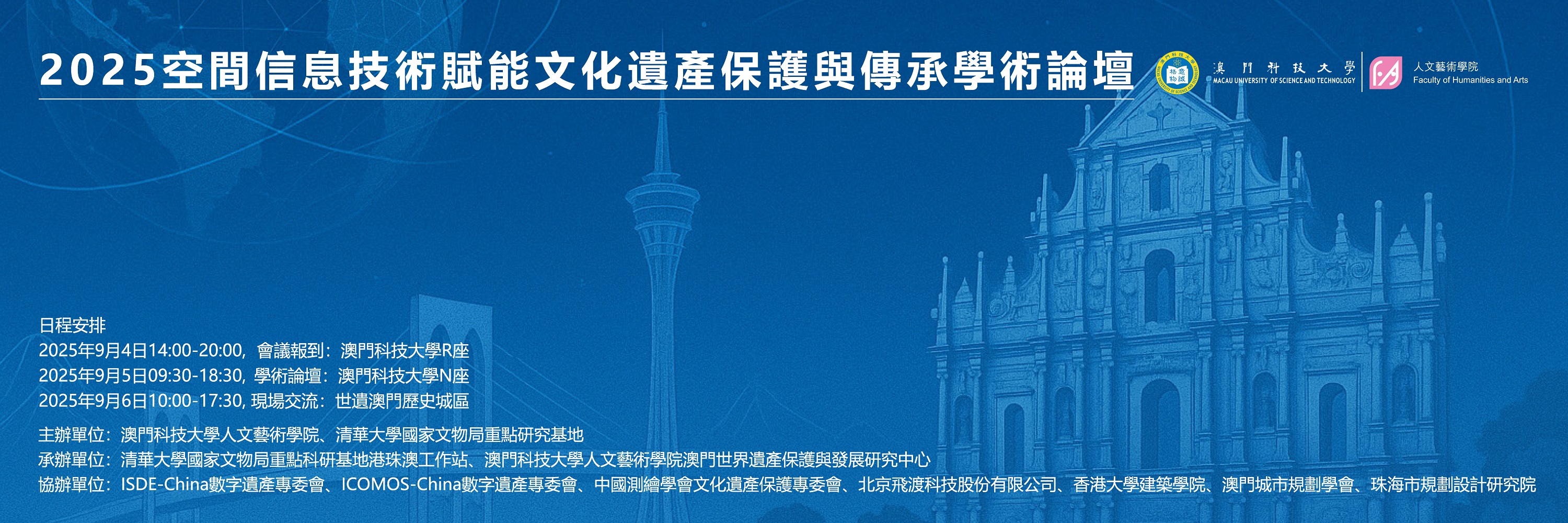

2025空间信息技术赋能文化遗产保护与传承学术论坛

论坛设计制作了剪纸文创产品赠送与会嘉宾

部分参会代表在澳门科技大学合影留念

论坛开幕式由澳门科技大学人文艺术学院建筑学课程主任郑剑艺副教授主持,澳门城市规划学会丁启安理事长、澳门科技大学人文艺术学院刘滨谊教授致辞。陕西工作站成员单位榆林长城主题展馆高秋燕馆长,特意为论坛设计制作了剪纸文创产品赠送与会嘉宾。随后,清华大学建筑学院党安荣教授、敦煌研究院敦煌学信息中心夏生平主任、澳门科技大学人文艺术学院刘滨谊教授、北京飞渡科技股份有限公司宋彬总经理、珠海市规划设计研究院葛慧蓉总工、香港大学建筑学院薛帆副教授、福州大学季宏教授、澳门科技大学人文艺术学院郑亮助理教授、云南师范大学杨宇亮教授、同济大学张琳副教授、陕西榆林长城主题展馆高秋燕馆长、重庆大学赵璇博士等专家学者分享了十二场学术报告。

澳门科技大学人文艺术学院郑剑艺副教授主持

|  |

嘉宾致开幕词(左:丁启安理事长,右:刘滨谊教授)

此次论坛围绕文化遗产保护与传承的数字化模式探索、历史文化名城名镇名村的智慧化保护与传承、空间信息技术赋能文化遗产状态评估及文化遗产保护与传承数字孪生平台建设等主题展开分享。多个报告聚焦文化遗产保护的理论框架、创新技术和定量方法,探讨了数字技术与文化遗产保护与传承深度融合的途径,并展示了如何通过空间信息技术更精准地监测和评价文化遗产。专家学者的报告涉及敦煌莫高窟壁画与造像、香港与澳门传统建筑、珠海历史街区、福州古厝结构、江南运河两岸聚落、云南传统村落、象泉河流域人居、长城文化遗产等多种典型文化遗产类型的保护与传统最新研究。同时,探地雷达、图像识别、大数据大模型、AI技术、机器学习、数字孪生等空间信息技术与人工智能方法引起专家学者的广泛讨论,为文化遗产保护与传承提供新思路并开展深入探索。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

部分专家学者分享学术报告

报告分享之后,清华大学国家文物局重点科研基地主任党安荣教授总结本次学术报告体现出【多元、集成、赋能】三个重要特征,【多元】体现在论坛所分享的研究文化遗产的专题类别、地域分布、理论思考、技术类型、方法途径等多个方面,以及从事研究工作者的学科背景多元等;【集成】突出体现在多种空间信息技术方法的集成探索,催生的文化遗产数字孪生理论与实践研究,以及逐步发展壮大的数字孪生技术平台及其与人工智能的集成;【赋能】则是结合文化遗产保护与传承的多种场景,发挥数字孪生遗产的优势特征,开展价值挖掘、状态评估、以及目标导向与问题导向结合的保护与传承方案的规划设计、虚拟修复、情景推演等。面向未来,文化遗产保护与传承研究中的遗产多样性、跨学科交叉、技术与方法集成以及空间信息赋能,也都是值得关注的重点。

学术论坛报告分享现场

清华大学国家文物局重点科研基地主任党安荣教授总结发言

值此澳门历史城区申遗成功二十周年的重要节点,论坛组织与会代表赴澳门历史城区开展考察学习,在历史与现实的交融中探寻世界文化遗产的保护与传承之道。考察行程首先是走进澳门科技大学图书馆,聚焦馆内珍藏的多幅澳门古地图,这些跨越不同年代的珍贵地图,清晰勾勒出澳门从昔日海上贸易重要节点,逐步发展为多元文化交融城区的地理格局变迁,直观呈现出澳门数百年历史地理的发展脉络,为下午的实地考察筑牢理论认知根基。然后,与会代表深入澳门历史城区,实地调研郑家大屋、岗顶剧院、大三巴等标志性历史建筑与遗迹。沿途,来自澳门科技大学的学者全程讲解,生动分享每座建筑背后的文化故事与保护实践历程,让代表们深刻理解文化遗产“活态传承”的澳门经验。与会师生表示,澳门在遗产保护中兼顾传统底蕴与现代智慧的做法极具借鉴意义,未来需进一步加强跨区域交流协作,为世界文化遗产的永续传承注入更多活力。

论坛代表在澳门科技大学图书馆参观古代地图

论坛代表在澳门历史城区进行考察

澳门学术论坛活动结束之后,部分与会代表转赴珠海市规划设计研究院开展专业交流,在规划设计研究院谭书记和建筑分院刘院长的带领下,参观珠海规划科创中心,深入解锁这座“诚实的混凝土高层建筑” 的设计巧思。据谭书记介绍,珠海市规划设计研究院成立于1983年,经过四十余载的开拓与进取,目前是国家高新技术企业、国家智识产权优势企业、创新型中小企业、广东省滨海地区防灾减灾工程技术研究中心,全方位全链条服务于珠海城市发展建设中的各个环节。据刘院长介绍,科创中心大厦以清水混凝土为核心语言,既凸显建筑的雕塑感与结构性,又随时间沉淀出独特的风化质感。在功能布局上采用大板楼设计提升空间效率,自下而上分层布局公共停车场、出租办公、自用办公总部,各功能区间穿插空中花园、餐厅、体育馆等公共空间,成为供人 “自由呼吸” 的立体平台;裙房部分更将水平挑檐转化为种植花池,呈现了生机盎然的城市景观。

与会师生表示,此次澳珠两地考察交流形成多维启发:澳门之行让大家读懂文化遗产的历史厚度,珠海规划科创中心则展现了现代建筑 “地域适配与功能美学融合” 的实践路径。无论是历史遗产的活态保护,还是现代建筑的诚实表达,都为跨区域文化与建筑领域交流提供了宝贵经验,未来需进一步加强协作,为文化传承与城市建设注入更多智慧。

论坛代表在珠海市规划设计研究院进行现场交流

|  |

珠海市规划设计研究院领导介绍科创中心建筑设计

论坛代表与珠海市规划设计研究院合影

本次空间信息赋能文化遗产保护与传承学术论坛,通过12场专题学术报告、澳门历史城区现场调研和珠海市规划设计研究院科创中心现场交流,达到了预期的目标。正如党安荣教授所总结的,学术论坛体现出【多元、集成、赋能】三个明显的特点。参加论坛的专家学者与师生中,既有在工程实务中践行文化遗产保护传承的有志人,也有探索遗产保护和传承智慧边界与理想的新极客,更有多年深耕遗产坚守保护传承上下求索的苦行者。文化遗产的保护利用与文化内涵的传承传播已经成为地方文脉保护与文化强国战略的重要举措,空间信息技术与新兴人工智能技术也在文化遗产保护与传承领域中不断发挥着新的创新力与生命力。参加是次论坛的还有澳门建筑师协会会员大会主席梁颂衍、澳门科技大学建筑学研究生课程叶茜副教授、刘骁助理教授、陈悦助理教授、陈力然助理教授、陈以乐助理教授及学生们。