9月14日-9月16日,文化部2021內地與港澳文化和旅遊交流重點交流项目 “2021內地與澳門陶藝、繪畫、音樂及戲曲文藝交流展暨學術研討會”在澳門科技大學隆重舉行,本次活動由中國藝術研究院、澳門科技大學、澳門畫院聯合主辦,中國藝術研究院文學藝術院、澳門科技大學人文藝術學院承辦,文化藝術出版社有限公司協辦。

三天的時間內,活動豐富。展覽、藝術分享會、音樂會、學術研討會等形式豐富了校園文化。中國藝術研究院的藝術家傾心助力把學院師生的空前熱情將活動推向高潮。

9月16日上午,學術研討會在大學R座104舉行。中國藝術研究院藝術創作院院長朱樂耕以及高振宇、夏冰、吉麗麗、孟麗、王霄、劉蕾、王禮、張愛玲等中國藝術研究院藝術家以及澳科大人文藝術學院課程主任黃光輝副教授、顧躍副教授、劉鵬助理教授、張曦之助理教授等學院師生代表出席座談會,研討會由朱樂耕院長和黃光輝課程主任共同主持,與會專家就陶藝、繪畫、音樂、戲曲等領域進行深入探討。

研討會現場

中國藝術研究院藝術創作院朱樂耕院長表示,中國藝術研究院是中國藝術界一流的研究機構,在藝術教育方面也有豐富的經驗和資源,澳科大是兩岸四地知名高校,師資力量雄厚,和內地的文化藝術領域交流也非常頻繁,院校合作不但會開闊師生的藝術視野,更將兩地的文化藝術思維碰撞產生新的啟迪。澳科大人文藝術學院黃光輝課程主任表示活動期間展覽、講座、音樂會都精彩紛呈,本次交流還有澳門畫院和當地藝術家、澳科大師生的積極參與,是對師生感受藝術魅力的絕佳機會,

中國藝術研究院高振宇研究員談到這是第二次來到澳科大,師生的好學求知讓他留下了深刻的印象。在藝術分享中也向師生們介紹了自己“讓泥土內在的生命力來創作”的創作思路,當代藝術作品如何融入。

青年油畫家孟麗老師表示之前來過澳門做個展,非常喜歡澳門,從藝術作品中感受到當地的歷史和文化脈絡。在和科大師生分享自己學習創作經歷,可以感受到師生的文化藝術領域的水準和高度,特別是對於油畫的見解很有特點和思考。

國家一級美術師、重彩工筆畫家張愛玲老師談到中國重彩工筆劃在澳門還是比較少見,所以在分享中,就著重想讓師生瞭解重彩工筆的歷史和技法。

中國畫畫家夏冰老師表示自己的創作目標是且做且磨,期待大美。

青年版畫家王霄老師表示澳科大的藝術化形式非常國際化,展覽更是多元和立體,帶給人深刻的思考。本次活動,陶藝和繪畫、音樂、戲曲進行碰撞,達到天人合一的境界,讓她有了更多的思考。浮水印版畫很古老,但是在現代藝術家的表現中,又很有意境和表達。

青年表演藝術家劉蕾老師表示澳科大對她的印象很深刻,她在音樂會的選取上,專門考慮到師生的情況,選曲和到形式上的表達有更深刻的表達,達到大家都能喜歡的效果。

青年表演藝術家吉穎穎表示她正在主要做古詩詞的古曲演唱工作,藝術上講究大象無形,越是不斷的碰撞,不斷的有新的收穫,引起觀眾共鳴。

青年表演藝術家王禮表示在中國音樂學院讀書期間就來過澳門,對這座城市印象非常好,這次來澳科大,帶來了古樂器阮琴的演奏表演,也給師生普及阮樂器的知識,來澳科大表演過程中,也和二胡演奏家劉蕾老師相互磨合探索,可以說這次澳科大之行,也是探索之行。

人文藝術學院顧顧躍副教授表示中國藝術研究院作為最高藝術研究機構,底蘊深厚,資源深厚,希望師生多感悟多思考多學習。

人文藝術學院劉鵬助理教授表示和藝術研究院的交流合作是很好的探索,自己的作品也在本次展覽中展出,通過這次展覽,讓他看到了藝術道路新的方向。

張曦之助理教授表示活動是多元化的融合,她的作品題目就是“融”,既是院校融合,也是內地和澳門藝術的融合。

最後黃光輝課程主任表示,澳科大人文藝術學院擁有五個一級學科,分別是設計學、美術學、傳播學、電影學、建築學等,具有跨學科優勢,通過和中國藝術研究院的合作交流,能更加促進師生們專業能力的提升,眼界的拓展。藝術是多元化的,相互的融合才能產生新的效果。

9月14日-16日期間舉辦的“十家十講”藝術分享作為本次活動的重要部分,邀請朱樂耕、劉靜、高振宇等十位中國藝術研究院優秀藝術家走上講臺,講述自己對藝術創作的總結和思考,在澳科大師生中引發巨大反響和共鳴。

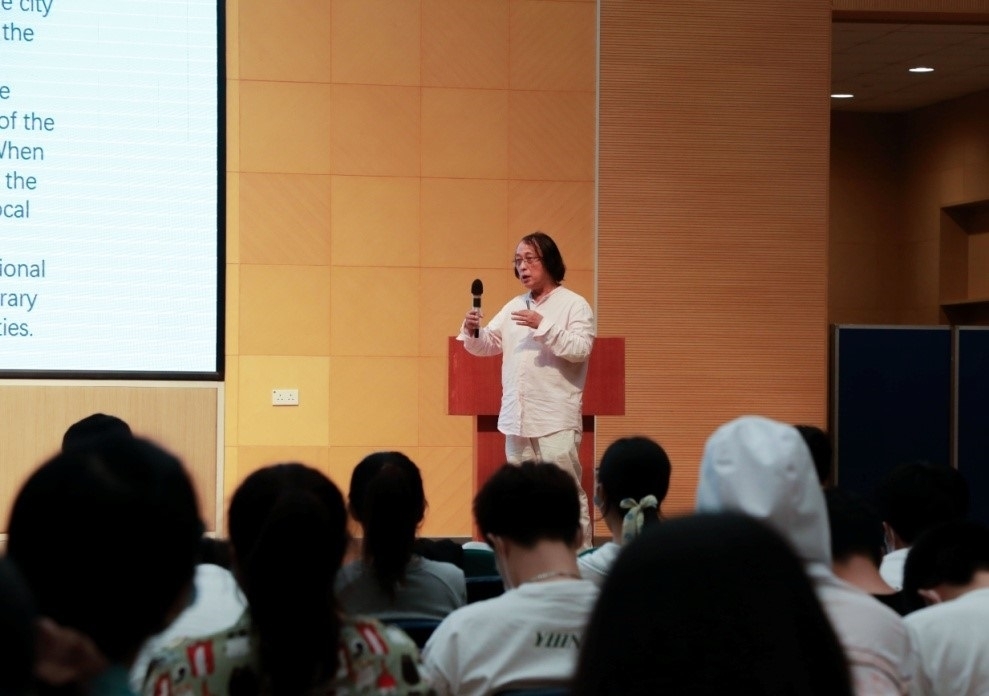

朱樂耕做學術分享

中國藝術研究院藝術創作研究院朱樂耕院長講座題目為《傳統手工藝與當代社會空間》,以「紅與綠」系列為例,講述了草原文化與中原民族文化審美的有機結合。並展示了衆多手工瓷器。《鄉情》《奔馬圖》《蓮趣》……無一不體現出陶瓷手工藝術的魅力。朱院長談及傳統手工與當代社會空間的關係時提出傳統手工是中華民族智慧的載體,折射了中華文明的獨特魅力,在現代瓷器藝術發展的過程中,也應將傳統手工藝融入當代藝術,藝術家也要以一種創新的思想觀念來對待現代藝術的發展,既要傳承傳統文化,也要創造新思想。

劉靜做學術分享

中國藝術研究院研究員、梅花獎得主劉靜講座題目為《人類“非遺”中國昆曲藝術》,總結了昆曲的藝術特色,希望自己從中獲得的感悟和知識可以傳遞下去,並從文學與音樂角度闡述了昆曲對我們生活帶來的審美體驗和重要意義。以昆曲名曲欣賞作為切入點,介紹了昆曲的典雅之美,通過九龍口亮相的小故事展示了絢麗多姿的昆曲手勢與優美的音韻,真切的瞭解到昆曲唱腔的藝術特點。

高振宇做學術分享

中國藝術研究院研究員高振宇教授以《為茶而生的紫砂工藝》從自己的創作經歷出發闡釋對紫砂與文化的感悟,講述少年時代如何在“爬過一座山,看一座山,再爬一座山”的好奇心的驅使下進行探索和創新,特別是講到了自己1989年赴日本留學時深刻感受。重點介紹了宜興的地形、人文背景與陶土的成分、泥料的工藝製備,並以自己太太製作紫砂壺的圖片為例進行詳細講解紫砂的工藝製作,又通過紫砂器物的圖片,全面展現從漢到清各時代紫砂的特點和演變。高教授在談及 “工匠精神”時很感動,但在他看來“有精神的工匠”才更為重要,而他的恩師顧景舟先生便是這樣一位工匠,是有精神有文化的手藝人。回憶起他在日本留學休假期間還專程拜訪顧景舟先生,央求他教授最傳統的紫砂壺-掇只壺的技法情景,顧先生還在高教授的作品上刻上了“繼承重傳統規範,創新貴精神內涵”的字樣,這也成了高教授創作生涯的座右銘 ,一直鼓勵著他在紫砂藝術的道路上不斷的前行。

孟麗做學術分享

中國藝術研究院青年油畫家孟麗老師畢業於俄羅斯列賓美術學院油畫系尤裡·卡留塔工作室,畢業作品獲列賓美院創作嘉獎,是國內優秀的青年油畫家。這一次她以《融·繪-探求洋為中用繪畫語言的成長之路》為題目,向觀眾展現她藝術道路的探索和發展,特別是以《融·繪》主題展為基礎,在多元文化並存的今天,從油畫家的家度,講述如何用西方古典油畫語言詮釋中國的文化精神,如何探索不同文化與情感的共性;如何去選擇屬於自己的個性化藝術語言等問題。孟麗老師表示《融·繪》展就是自己藝術歷程的表達,從“遇見”到“行走”再到“回歸”最後“啟程”。

王霄做學術分享

中國藝術研究院,現為文學藝術院青年版畫家王霄一直在從事版畫的創作和創新研究,她的講座題目《浮水印木刻版畫的當代轉換》,她在作品中通常會借用傳統繪畫的某些形式、元素,但解構了傳統山水的自然主義關係,以無關並置的方式展現自己對現代社會和現代生活的體驗。在藝術分享中,她以自己創作的作品和探索為出發點,將自己的創作建立在對傳統理解的基礎上,同時也將藝術視為一種自我實現的方式。近年來,她將水性材料、“傳統”媒介——紙、絹、水、墨作為創作的一個源點,木版浮水印與中國畫使用的紙絹、墨、顏料完全相同,在美學觀念與繪畫的基本形態上也一脈相承,因此這兩種不同藝術形式之間的“跨界”與“融合”也顯得非常自然與無縫銜接。她所分享的作品展現了一種率真的情緒,筆下的山水自然變化萬千,正如她所說,“人生而自由,卻無罔不在枷鎖之中”,人生即是一場修行,藝術就是一種內省,最終走向一個洗去鉛華、重返自由的理想世界。

夏冰老師做學術分享

國家一級美術師夏冰老師畢業於中央美術學院中國畫系、北京大學藝術學系,是中國藝術研究院文學藝術院學術委員會委員、研究生導師。從師李乾山、周俊傑先生。多年來,他的講座題目是《詩人山水 哲人山水 大化山水——中國山水深境之探求》,他致力於繼承和發揚中國傳統山水畫精髓,深入思考探究中國山水畫精神,將時代精神與傳統文化融匯於中,畫風富有個性化藝術語言與主體精神,體現出中正典雅、蘊藉質樸的美學品格。在本次的藝術分享中,夏老師從“石”開始分享,歷代名石奇石如數家珍,通過剖析山石之形之韻之美,引出藝術之美,生活之美,詩境之美,哲學之美,書法之美。

張愛玲做學術分享

國家一級美術師張愛玲博士是國畫大家蔣采蘋先生的高足,其博士導師為工筆劃名家林若熹先生,她的作品意境高遠,詩意純淨。這一次分享,張老師以《中國工筆重彩畫當代語言表達與欣賞》為主題,先從重彩繪畫的材料切入,詳細介紹了繪畫的工具、原料。在重點講述的“工筆重彩當代語言表達和欣賞”環節,她建議藝術創作既要運用西畫的固定視點的方式觀察物件,又要不拘泥於物象的體面與光影,還要注重捕捉物件的結構要素而進行線性表現,就如同張愛玲老師近年的工筆重彩畫中明顯地呈現一種與本土工筆傳統貼近的創作路線,即是說,畫得“平”。尋求壓平了物象的縱深空間而在一種平面式的關係中結構畫面。她宣導從追摹視覺真實進入到一種更切近本質的心理真實。從寫實地刻畫一景一物,到將那些植物的觀察變作飽含情感的心理意象,再以構成的方式表現出來,通過工筆重彩畫實現一次語言的跨越。

劉蕾做學術分享

青年表演藝術家劉蕾老師是中國藝術研究院文學藝術創作研究院二級演奏員,是國內優秀的二胡表演藝術家,她邊分享邊演奏的分享方式,不但讓在場觀眾如癡如醉,更是吸引了大批同堂之外的學生駐足聆聽。劉蕾老師以《二胡的語言魅力-二胡語言特色在演奏中的體現》為主題,和大家一起分享了二胡演奏中的語言藝術魅力。不論是二胡的演奏技巧還是二胡表達的語言情緒,都展現了她和二胡藝術的深厚感情。 劉蕾老師通過超凡的技巧性表達,用最為純美的二胡語言傳遞著民族音樂的神韻,特別是結束之時,應師生請求,一曲《化蝶》更可謂是"弓弦一傑",餘音繞梁。