為進一步拓展空間信息技術在文化遺產保護與傳承中的應用深度與高度,探討文化遺產保護與傳承中新的技術應用方向、實現文化遺產保護與傳承多學科研究的深度融合、助力文化強國建設,由澳門科技大學人文藝術學院、清華大學國家文物局重點科研基地主辦,清華大學國家文物局重點科研基地港珠澳工作站、澳門科技大學人文藝術學院澳門世界遺產保護與發展研究中心承辦,ISDE-China數字遺產專委會、ICOMOS-China數字遺產專委會、中國測繪學會文化遺產保護專委會、北京飛渡科技股份有限公司、香港大學建築學院、澳門城市規劃學會、澳門建築師協會和珠海市規劃設計研究院協辦的空間信息技術賦能文化遺產保護與傳承學術論壇於2025年9月4日至7日在澳門與珠海順利舉辦。

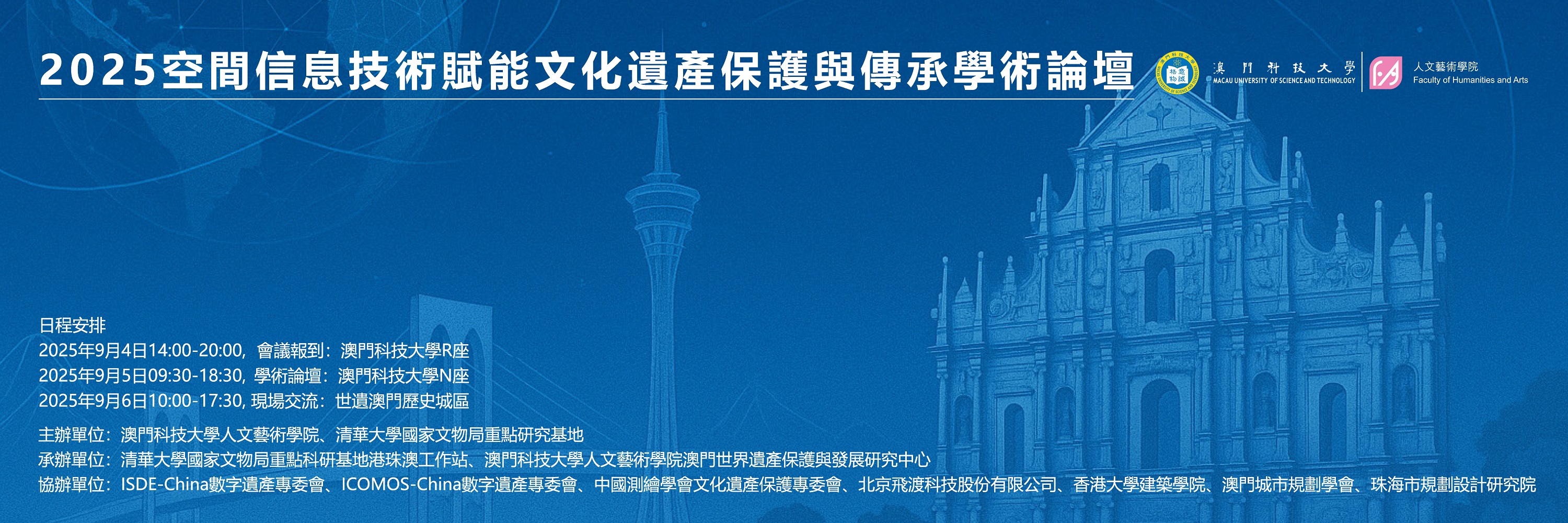

2025空間信息技術賦能文化遺產保護與傳承學術論壇

論壇設計製作了剪紙文創產品贈送與會嘉賓

部分參會代表在澳門科技大學合影留念

論壇開幕式由澳門科技大學人文藝術學院建築學課程主任鄭劍藝副教授主持,澳門城市規劃學會丁啟安理事長、澳門科技大學人文藝術學院劉濱誼教授致辭。陝西工作站成員單位榆林長城主題展館高秋燕館長,特意為論壇設計製作了剪紙文創產品贈送與會嘉賓。隨後,清華大學建築學院黨安榮教授、敦煌研究院敦煌學信息中心夏生平主任、澳門科技大學人文藝術學院劉濱誼教授、北京飛渡科技股份有限公司宋彬總經理、珠海市規劃設計研究院葛慧蓉總工、香港大學建築學院薛帆副教授、福州大學季宏教授、澳門科技大學人文藝術學院鄭亮助理教授、雲南師範大學楊宇亮教授、同濟大學張琳副教授、陝西榆林長城主題展館高秋燕館長、重慶大學趙璇博士等專家學者分享了十二場學術報告。

澳門科技大學人文藝術學院鄭劍藝副教授主持

|  |

嘉賓致開幕詞(左:丁啟安理事長,右:劉濱誼教授)

此次論壇圍繞文化遺產保護與傳承的數字化模式探索、歷史文化名城名鎮名村的智慧化保護與傳承、空間信息技術賦能文化遺產狀態評估及文化遺產保護與傳承數字孿生平臺建設等主題展開分享。多個報告聚焦文化遺產保護的理論框架、創新技術和定量方法,探討了數字技術與文化遺產保護與傳承深度融合的途徑,並展示了如何通過空間信息技術更精准地監測和評價文化遺產。專家學者的報告涉及敦煌莫高窟壁畫與造像、香港與澳門傳統建築、珠海歷史街區、福州古厝結構、江南運河兩岸聚落、雲南傳統村落、象泉河流域人居、長城文化遺產等多種典型文化遺產類型的保護與傳統最新研究。同時,探地雷達、圖像識別、大數據大模型、AI技術、機器學習、數字孿生等空間信息技術與人工智能方法引起專家學者的廣泛討論,為文化遺產保護與傳承提供新思路並開展深入探索。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

部分專家學者分享學術報告

報告分享之後,清華大學國家文物局重點科研基地主任黨安榮教授總結本次學術報告體現出【多元、集成、賦能】三個重要特徵,【多元】體現在論壇所分享的研究文化遺產的專題類別、地域分佈、理論思考、技術類型、方法途徑等多個方面,以及從事研究工作者的學科背景多元等;【集成】突出體現在多種空間信息技術方法的集成探索,催生的文化遺產數字孿生理論與實踐研究,以及逐步發展壯大的數字孿生技術平臺及其與人工智能的集成;【賦能】則是結合文化遺產保護與傳承的多種場景,發揮數字孿生遺產的優勢特徵,開展價值挖掘、狀態評估、以及目標導向與問題導向結合的保護與傳承方案的規劃設計、虛擬修復、情景推演等。面向未來,文化遺產保護與傳承研究中的遺產多樣性、跨學科交叉、技術與方法集成以及空間信息賦能,也都是值得關注的重點。

學術論壇報告分享現場

清華大學國家文物局重點科研基地主任黨安榮教授總結發言

值此澳門歷史城區申遺成功二十周年的重要節點,論壇組織與會代表赴澳門歷史城區開展考察學習,在歷史與現實的交融中探尋世界文化遺產的保護與傳承之道。考察行程首先是走進澳門科技大學圖書館,聚焦館內珍藏的多幅澳門古地圖,這些跨越不同年代的珍貴地圖,清晰勾勒出澳門從昔日海上貿易重要節點,逐步發展為多元文化交融城區的地理格局變遷,直觀呈現出澳門數百年歷史地理的發展脈絡,為下午的實地考察築牢理論認知根基。然後,與會代表深入澳門歷史城區,實地調研鄭家大屋、崗頂劇院、大三巴等標誌性歷史建築與遺跡。沿途,來自澳門科技大學的學者全程講解,生動分享每座建築背後的文化故事與保護實踐歷程,讓代表們深刻理解文化遺產“活態傳承”的澳門經驗。與會師生表示,澳門在遺產保護中兼顧傳統底蘊與現代智慧的做法極具借鑒意義,未來需進一步加強跨區域交流協作,為世界文化遺產的永續傳承注入更多活力。

論壇代表在澳門科技大學圖書館參觀古代地圖

論壇代表在澳門歷史城區進行考察

澳門學術論壇活動結束之後,部分與會代表轉赴珠海市規劃設計研究院開展專業交流,在規劃設計研究院譚書記和建築分院劉院長的帶領下,參觀珠海規劃科創中心,深入解鎖這座“誠實的混凝土高層建築” 的設計巧思。據譚書記介紹,珠海市規劃設計研究院成立於1983年,經過四十餘載的開拓與進取,目前是國家高新技術企業、國家智識產權優勢企業、創新型中小企業、廣東省濱海地區防災減災工程技術研究中心,全方位全鏈條服務於珠海城市發展建設中的各個環節。據劉院長介紹,科創中心大廈以清水混凝土為核心語言,既凸顯建築的雕塑感與結構性,又隨時間沉澱出獨特的風化質感。在功能佈局上採用大板樓設計提升空間效率,自下而上分層佈局公共停車場、出租辦公、自用辦公總部,各功能區間穿插空中花園、餐廳、體育館等公共空間,成為供人 “自由呼吸” 的立體平臺;裙房部分更將水平挑簷轉化為種植花池,呈現了生機盎然的城市景觀。

與會師生表示,此次澳珠兩地考察交流形成多維啟發:澳門之行讓大家讀懂文化遺產的歷史厚度,珠海規劃科創中心則展現了現代建築 “地域適配與功能美學融合” 的實踐路徑。無論是歷史遺產的活態保護,還是現代建築的誠實表達,都為跨區域文化與建築領域交流提供了寶貴經驗,未來需進一步加強協作,為文化傳承與城市建設注入更多智慧。

論壇代表在珠海市規劃設計研究院進行現場交流

|  |

珠海市規劃設計研究院領導介紹科創中心建築設計

論壇代表與珠海市規劃設計研究院合影

本次空間信息賦能文化遺產保護與傳承學術論壇,通過12場專題學術報告、澳門歷史城區現場調研和珠海市規劃設計研究院科創中心現場交流,達到了預期的目標。正如黨安榮教授所總結的,學術論壇體現出【多元、集成、賦能】三個明顯的特點。參加論壇的專家學者與師生中,既有在工程實務中踐行文化遺產保護傳承的有志人,也有探索遺產保護和傳承智慧邊界與理想的新極客,更有多年深耕遺產堅守保護傳承上下求索的苦行者。文化遺產的保護利用與文化內涵的傳承傳播已經成為地方文脈保護與文化強國戰略的重要舉措,空間信息技術與新興人工智能技術也在文化遺產保護與傳承領域中不斷發揮著新的創新力與生命力。參加是次論壇的還有澳門建築師協會會員大會主席梁頌衍、澳門科技大學建築學研究生課程葉茜副教授、劉驍助理教授、陳悅助理教授、陳力然助理教授、陳以樂助理教授及學生們。