2025年8月18日上午,未來規劃師——“廣州規劃杯”第五屆全國大學生國土空間規劃設計競賽暨城鄉規劃畢業設計(論文)競賽在廣州華南理工大學盛大閉幕。本屆競賽由自然資源部人力資源開發中心主辦,廣東省自然資源廳、廣州市規劃和自然資源局、華南理工大學建築學院承辦,是國內城鄉規劃專業的最高等級學生競賽。競賽吸引了來自全國99所高校(含香港大學、澳門科技大學、澳門城市大學三所港澳高校)的千餘名師生參與。我校人文藝術學院建築學師生今年首次參賽,由陳悅助理教授指導的《賦形·養神·聚氣·新生:用中醫智慧喚醒聚龍灣的活力脈動》(學生:李華潔、陳瀟瀟、胡焯藝),獲國土空間規劃設計競賽研究生組佳作獎,也是澳門高校唯一獨立組隊參賽的獲獎作品。第二份獲佳作獎的作品由華僑大學鄭志教授與陳悅助理教授聯合組隊指導的《織補交融,芳村新生:人居與濕地共生的白鵝潭大灣區藝術中心片區城市設計》(學生:李瀚博、郭慶培、劉天行(澳科大)、劉家樂、李悠然(澳科大))。

澳科大獲獎團隊代表上臺領獎

(右二為澳科大劉天行同學)

澳科大獲獎團隊師生合影

(從左至右依次為:陳悅助理教授,劉天行同學,鄭劍藝副教授)

閉幕式上,自然資源部國土空間規劃局副局長楊地,廣東省自然資源廳黨組成員、副廳長朱國鳴,華南理工大學黨委常委、副校長林藝文,中國學位與研究生教育學會副秘書長趙瑜等領導專家出席並致辭。

閉幕式現場

本屆競賽面向城中村改造、舊城更新、工業遺產保護與更新3個設計方向,聚焦“藍綠融城·產業興城·文化潤城·智慧啟城”,在廣州市重點功能片區的3處濱水地塊中任選其一開展競賽設計。自3月份開幕以來,同學們認真對基地展開實地調研和深入研究,經過三個多月的調查、研究、分析和設計,最終完成了兼具學術意義和實用價值的城市設計作品。

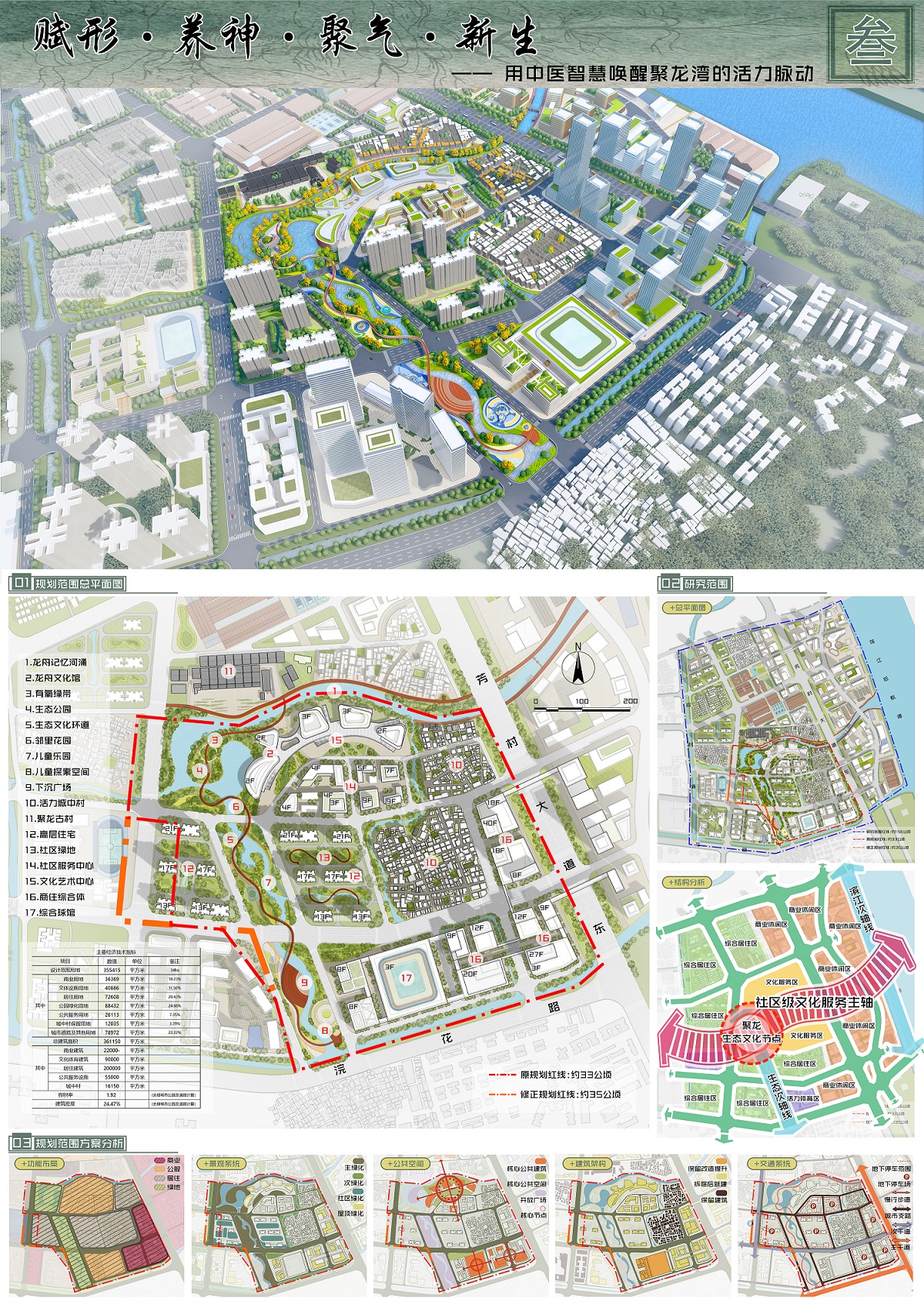

獲獎作品《賦形·養神·聚氣·新生:用中醫智慧喚醒聚龍灣的活力脈動》選址聚龍灣坑口村片區。該片區歷史文化資源豐富,坑口村屬於珠三角地區較為典型的城中村。聚龍灣片區計劃打造成為廣州西客廳先行展示區以及世界級消費目的地,坑口村片區的現狀與這一發展定位的適配程度較低。基於此,團隊提出“城市生命體徵整體觀”與“形氣神三維診療體系”理論,將片區中存在的交通、空間、功能、藍綠等問題以中醫思維進行元素轉譯,給出四大設計策略:(1)“賦形”即優化空間結構,打通藍綠空間,規劃一條“社區級文化主軸”和兩條“生態次軸線(廊道)”串聯公共空間體系,構建連續可達的生態廊道;(2)“養神”即啟動文化內核,活化歷史遺存,注重社群參與感、文化圖騰與精神地標(龍舟文化館)的建設;(3)“聚氣”即複合功能分區,疏通交通體系,優化政務服務、養老醫療、文化教育、社區創業,體育活動、兒童友好等功能,加強各服務設施的均衡性和可達性;(4)“新生”即規劃標本兼治,分期次第實施,以中醫“調和”理念指導片區更新節奏,探索具有嶺南特色的可持續城市更新路徑,使聚龍灣片區煥發新生機。

獲獎作品部分圖紙展示

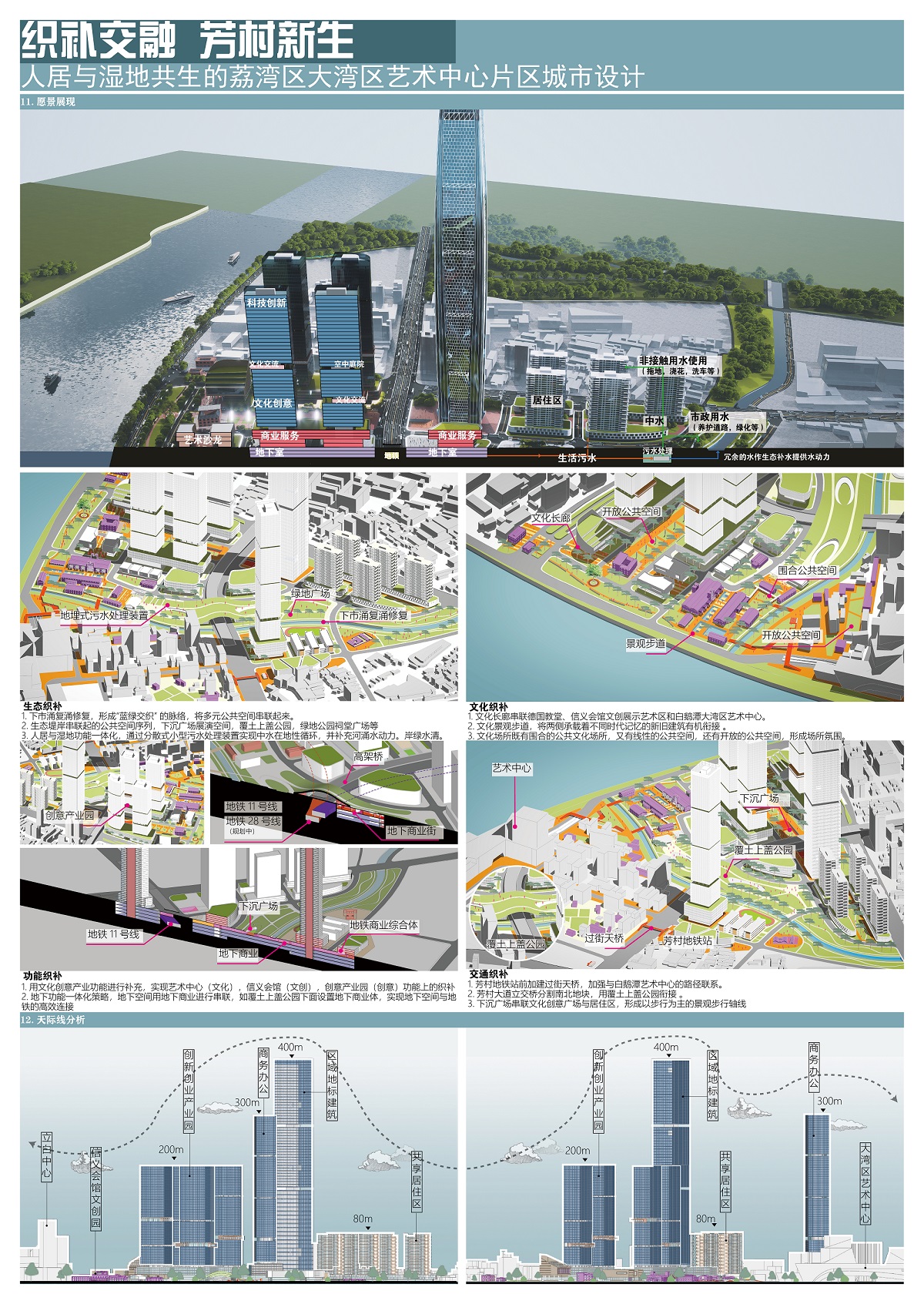

作品《織補交融,芳村新生:人居與濕地共生的白鵝潭大灣區藝術中心片區城市設計》選址白鵝潭大灣區文化中心片區,位於珠江景觀帶重點區段中的西區,緊鄰珠江後航道,屬於白鵝潭商務區核心區及白鵝潭沿江總部經濟帶塞壩口——花地河北組團。基地目前存在濱水環境不連續、白鵝潭藝術中心門戶形象與周邊缺乏呼應、歷史文化資源整合度不高、東西地塊割裂嚴重、內部路網複雜且無序等問題。基於此,團隊以“織補”理念為主導,提出了以下四方面設計策略:(1)生態織補,沿現有河湧和規劃修復的河湧形成連續的綠道系統,連接東西兩側的綠色空間,優化濱水區域的景觀設計,形成完整的生態網路;(2)功能織補,根據地區的產業特點,促進功能互補,打造文化創意產業集聚區,提供辦公、醫療、教育等一站式服務;(3)文化織補,規劃文化步道,串聯東西兩側的歷史建築和公共空間,策劃文化活動,舉辦芳村文化節,促進文化交流;(4)交通織補,通過軌道交通設施整合,城市道路升級,設置人行天橋和地下通道,方便行人安全穿越的慢行系統。

獲獎作品部分圖紙展示

2025年中央城市工作會議指出,城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效為主的階段。澳科大建築學課程適應新常態,加強在建築與國土空間規劃一體化的人居環境教學。本次競賽為澳科大師生們搭建了與清華大學、北京大學、同濟大學、東南大學、南京大學、天津大學、華南理工大學、大連理工大學、武漢大學、湖南大學、華中科技大學、深圳大學等國內著名院校近距離學習和交流的機會。當天下午,還舉辦了《國土空間規劃教學與實踐研討會》,建築學課程主任鄭劍藝副教授和陳悅助理教授出席並參與討論。與會專家們針對國土空間規劃領域的存量更新、人工智慧技術、教學改革等開展了深入分析,強調增強學生的專業能力和研究能力應對新問題、新議題、新方法,同時也應重視跨學科學習或新數據挖掘後回歸空間,重視城市空間實地調研,體會真正的城市溫度,掌握在現狀強約束條件下的空間形態精細化設計能力的硬功夫,為更理性的空間規劃設計能力而研究。

研討會現場